胃・食道外科グループにおける治療の取組みについて

ページ番号:277526662

更新日:2025年4月17日

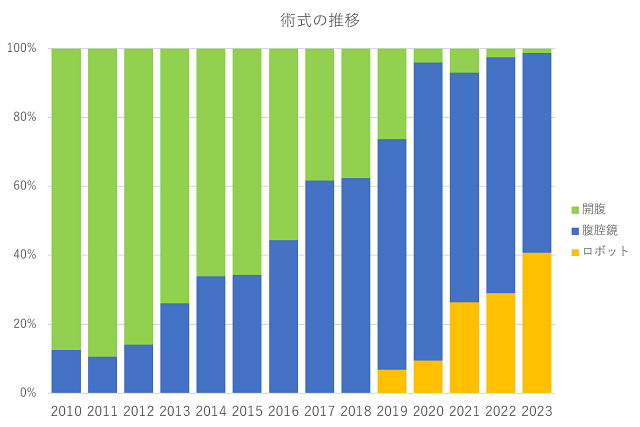

低侵襲手術

低侵襲手術とは

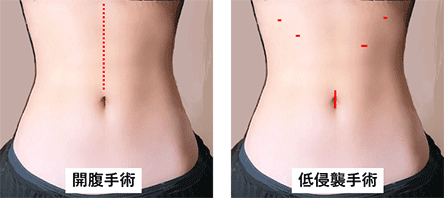

一般的に胃がんに対する手術は、みぞおちから

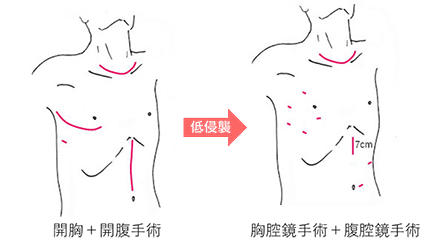

開腹手術と低侵襲手術の傷のイメージ

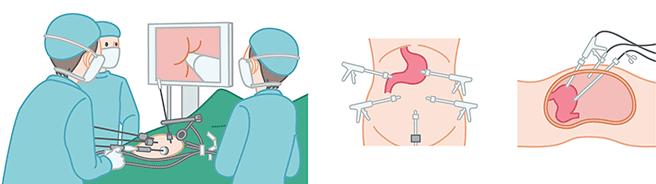

腹腔鏡手術

先に述べた通り、腹腔鏡手術のメリットとして、患者さんの負担が少なく整容性に優れますが、一方で開腹手術に比べ、手術器具の扱いなどに関して高度の技術が必要とされます。当院では、腹腔鏡手術に習熟した医師(内視鏡外科技術認定医*)によって安全に手術を行っています。

* 日本内視鏡外科学会による認定制度で、内視鏡下手術を安全かつ適切に施行する技術を有し、かつ指導するに足る技量を有している。

ロボット支援手術

2018年から胃がんに対して、ロボット支援手術が保険適応となりました。ロボット支援手術は、腹腔鏡手術と同様に小さな傷で手術を行いますが、ロボットに接続された手術器具(鉗子や内視鏡)を外科医が操作することで、腹腔鏡手術と比べてさらに精細な操作が可能で、手術合併症が少なくなると期待されています。しかしロボット支援手術は、ロボット支援手術を行う認証を取得する必要があります。当院ではそれらの有資格者によって安全に手術を行っています。

YouTube:がん医療市民公開講座『からだにやさしい手術 手術支援ロボットを使ったがん治療』(外部サイト)

胸腔鏡手術(食道がん手術)

従来、食道がんに対する手術は、首、胸、お腹の3つの領域にわたって切開が必要で、特に胸とお腹を大きく開ける手術が標準的に行われてきました。当院では、食道がんに対しても5ミリメートルから1センチメートル程度の小さな傷で行う低侵襲手術を導入しており、胸の操作に対しては胸腔鏡、お腹の操作に対しては腹腔鏡を行うことで、負担が少なく、整容性に優れた術式を行っています。

機能温存手術

胃温存手術

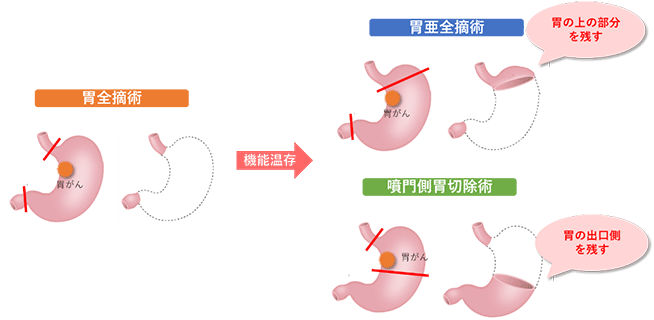

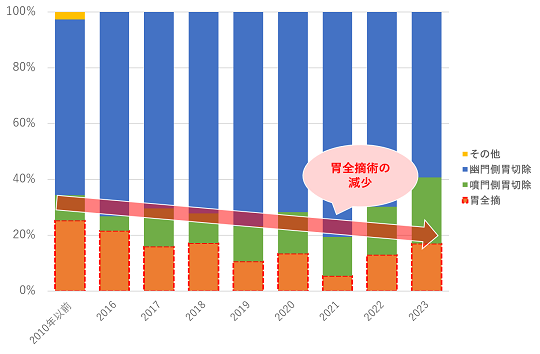

胃がんの手術後は、胃がなくなったり小さくなることで、思うように食事がとりにくかったり、食事の消化吸収能力が低下します。特に胃全摘術では、手術の影響が大きく一般的に術後1年間で体重が15%以上減少し、手術後の生活の質が大きく損なわれると考えられています。

胃の上部にできた進行胃がんに対しては、胃全摘が行われること一般的ですが、当院では、根治性を損なうことなく、少しでも胃を残すべく、胃の上の部分を残す(亜全摘術)または、胃の出口側を残す(噴門側胃切除術)ように心がけています。胃を少しでも残すことで、術後の栄養状態や生活の質が悪化することを予防するとともに、術後補助化学療法をしっかり続けられ、再発しにくい環境を整えます。

(例) 胃の上部にできた進行胃がんに対する胃温存手術

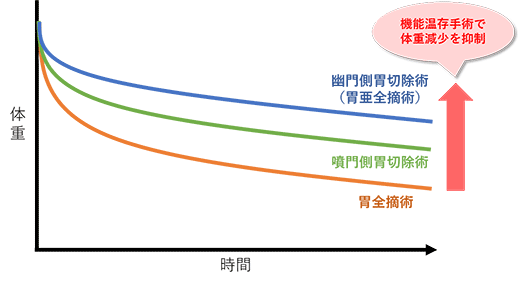

術式別の体重減少のイメージ

当院における胃温存手術の割合

上川(観音開き)再建法

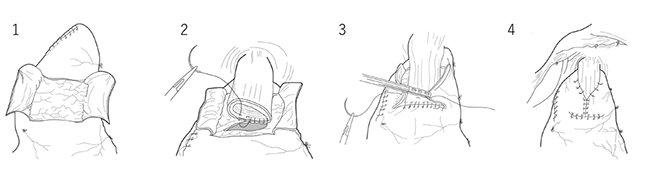

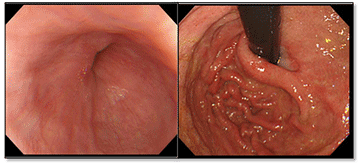

噴門側胃切除術術後は、胃の入り口にある噴門弁と一緒に胃を切除するため、術後に容易に胃の内容物が食道や口側に逆流し、胸やけなどの症状が起きやすくなります。そこで当院では、胃と食道を吻合する際に噴門を再構築する上川再建術(観音開き法ともいいます)を行っています。噴門側胃切除術後の再建方法はさまざまですが、当院では患者さんそれぞれに合わせた最適な方法を提供できるように検討しています。

画像:噴門側胃切除術+上川再建術(観音開き法)再建術の術式を表したイラスト

食道と胃を吻合するときに、胃の壁の中に食道を潜り込ませるように吻合することで、噴門を再構築します。手術の難易度は通常の吻合法より難しくなりますが、術後の逆流がしにくく、患者さんの生活の質の維持に有用と考えています。

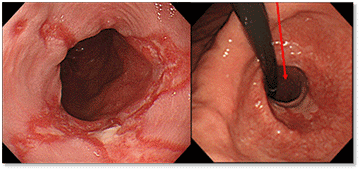

通常の食道胃吻合術後

噴門が失われるため、胃内容物が食道に逆流(逆流性食道炎)しやすくなる

上川再建術(観音開き法)

食道胃吻合の際に噴門を再構築するため、胃から食道に逆流しにくくなる

化学療法

胃がんに対する術前化学療法

手術で切除できると判断される胃がんに対しては、手術を行うことが一般的ですが、当院では、進行胃がんに対して、術前に化学療法(術前化学療法)を行った後に手術を行うことがあります。術前化学療法によって、治療成績の向上を目的として行いますが、患者さんの状態に合わせて、2種類の抗がん剤を組み合わせて行う場合や、より強力な3種類を併用して行うDOS療法(ドセタキセル、オキサリプラチン、S-1併用化学療法)などを行う場合があります。他にも、臨床試験や治験などを含めてさまざまな治療の選択肢を患者さんにご紹介できるようにしています。

胃がんに対する術後補助化学療法

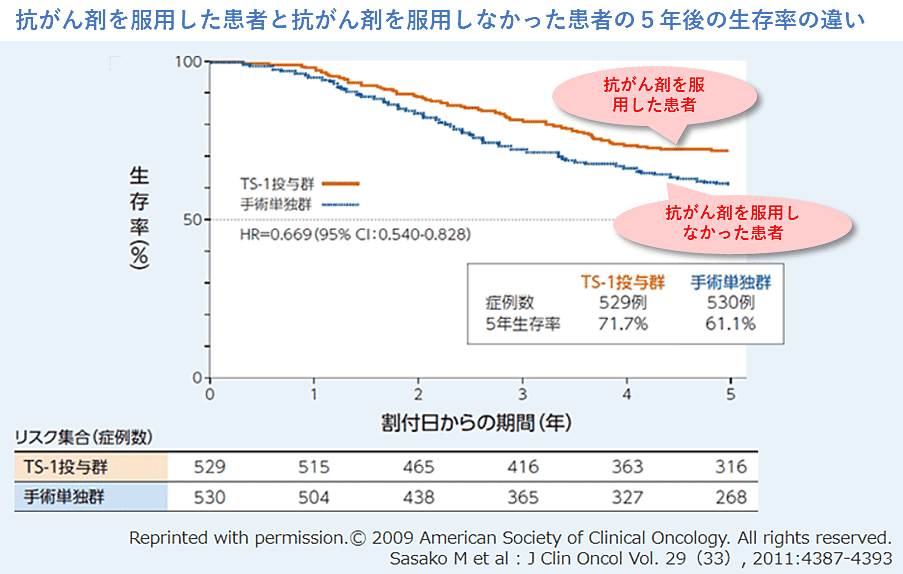

胃がん手術後に再発すると、残念ながら治癒が困難となります。したがって、進行胃がんに対しては、術後再発予防の抗がん剤治療(術後補助化学療法)がとても重要になります。2期の胃がんの術後は、S-1という飲み薬を外来通院しながら1年間継続します。死亡のリスクが33%下がることが報告されています。

3期の胃がんに対しては、治療の前半の6か月間、S-1に点滴の抗がん剤(ドセタキセル)を加えて治療を行う(DS療法)ことがあります。DS療法の方がS-1服用のみの場合より、副作用が強まりますが、再発を予防する効果が高いことが判っています。

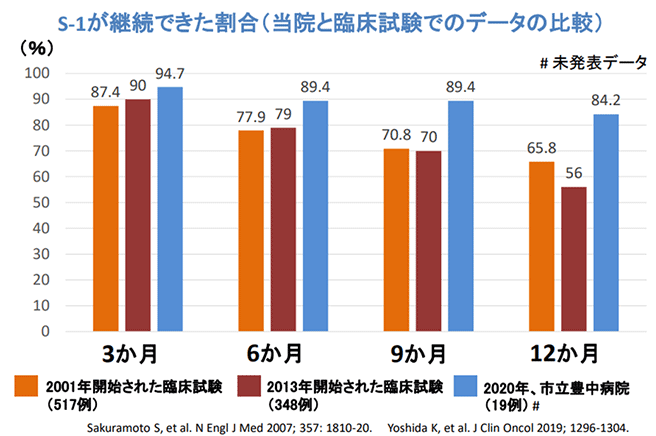

術後補助化学療法は、1年間しっかりと継続することで再発予防の効果が高まりますが、副作用により患者さんに負担がかかることがあります。当院では、医師、薬剤師、看護師、栄養士が連携し、副作用に配慮し、患者さんをサポートしています。具体的には、薬剤師は、副作用に関する指導を行い、相談窓口となり、看護師は、療養環境を整備するお手伝いをし、栄養士は、お食事が思うように召し上がれない際に、具体的なお食事内容をご提案します。これらの取り組みによって当院では、S-1の服用を1年間継続できた患者さんの割合が、過去に行われた臨床試験と比較して高くなっています。

切除不能進行・再発胃がんに対する化学療法

遠隔リンパ節、肝臓、肺、腹膜などへの転移や周辺臓器(膵臓など)への浸潤を伴う切除不能な胃がんや術後再発を来した胃がんの場合は、化学療法(抗がん剤治療)を行うことが推奨されています。

現在、切除不能進行・再発胃がんに対しては免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬などさまざまな薬剤が適応となっており、当院ではバイオマーカー検査*や遺伝子パネル検査(後述)の結果を参考に、それぞれの患者さんに最適の治療を提供しています。

*バイオマーカー:治療効果を予測する指標となるもので、内視鏡や手術で採取したがんの組織を用いて検査します。

コンバージョン手術

治療開始時点では切除不能であった胃がんも、化学療法がよく効くことにより切除可能となることがあります。このような患者さんに対して手術(コンバージョン手術)を行うことで治療成績の向上が期待されています。

*コンバージョン手術については、科学的根拠がまだ十分ではなく、その適応については十分に検討が必要です。

食道がんに対する術前化学療法

手術で切除が可能な進行食道がんに対する治療は、2種類の抗がん剤を組み合わせる術前化学療法(FP療法:5-FU、シスプラチン併用化学療法)後に手術を行うことが一般的です。しかし、当院ではより強力な3種類を併用して行うDCF療法(ドセタキセル、シスプラチン、5FU併用化学療法)などを行う場合があります。DCF療法の副作用はFP療法よりも強まりますが、FP療法よりも腫瘍を縮小させる効果が高く、生存期間が延びることをめざしています。適切な副作用対策で、安全に治療を行うことを心がけています。

がんゲノム医療

がんゲノム医療は、遺伝子情報に基づくがんの個別化治療の1つです。当院は、がんゲノム医療連携病院に指定されていますので、がんゲノム医療を行うことができます。胃がんの場合、胃がんの再発に対して、薬の治療(抗がん剤など)を行った後に、がんゲノム医療が選択肢となります。具体的には、胃がんに対して保険承認が得られている薬をすべて使っても、再発病変があり、治療を受ける充分な体力がある患者さんに、がん遺伝子パネル検査が適応となります。がん遺伝子パネル検査では、主に患者さんのがん組織を用いて多数の遺伝子を同時に調べ、遺伝子変異を明らかにします。検査の結果、胃がんには保険承認が得られていないものの、がん組織の遺伝子変化に対応し、がんが縮小する可能性のある薬が判明した場合、その薬を用いて治療を行うことが治療の選択肢となります。

運動・栄養療法

運動療法

特に最近は、食道・胃がん患者さんの高齢化や、さまざまな併存疾患を持つ患者さんの割合が増加しています。そのような患者さんは、サルコペニア(全身の筋肉量減少)状態であることが多く、手術合併症のリスクが高く、手術後の回復が遅くなることが知られています。また、術後は手術の影響でさらに筋肉量が低下するため、日常生活の質(日常生活動作、ADL)も悪化します。

当科では、必要に応じて体成分分析装置(InBody)を用いて、サルコペニアの有無を評価するとともに、術前から抗重力運動を中心としたリハビリを行っています。また、手術直後からアミノ酸やたんぱく質を多く含有されている食事や点滴メニューを摂っていただくことで、筋肉量減少を予防しています。それらによって、手術を安全に受けていただくとともに、術後も術前と変わらない生活を維持できるように取り組んでいます。

写真:体成分分析装置(InBody)を用いて体組成を計測している様子

栄養療法

食道・胃がんの患者さまは、がんによる体重減少や、栄養状態が悪化していることが多く、さらに術後は、手術にともなうさまざまなお腹の症状によって、『食べたくてもたくさん食べることができない』『食べても体重が増えない』といったことがよくあります。手術前後の体重減少は、単なる体重減少にとどまらず、手術合併症のリスクの増加や、免疫力悪化による術後再発のリスクが高くなることが知られています。

当科では管理栄養士によって、手術前、入院中、手術後と細かく食事指導を行い、手術後の食事の摂り方や、食事形態の選び方などを学んでいただいています。また、必要に応じて、手術前後から成分栄養剤、半消化態栄養剤などの吸収効率のよい栄養剤を摂取していただくことで、手術の安全性の向上と再発のリスクを低下するように取り組んでいます。

写真:さまざまな栄養剤

臨床試験や治験

当院では現在の標準治療より、よりよい新しい治療法を確立していくべく、さまざまな臨床試験グループに所属しています。それによって、一般的に行われていない試験治療や治験などを患者さんにご紹介し、さまざまな治療選択肢をご紹介できるようにしています。治験や臨床試験は、新たに始まったり、終了したりしますので、詳細は担当医にお尋ねください。

当院の所属する臨床試験グループ

- 日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)

- 大阪消化管がん化学療法研究会(OGSG)

- 大阪大学上部疾患分科会

- 腹腔内化学療法研究会

- 日本がん臨床試験推進機構(JACCRO)

- 西日本がん研究機構(WJOG)

- 九州消化器癌化学療法研究会(KSCC)

- 東京がん化学療法研究会(TCOG)