主な疾患:原発性肺がん、気胸について

ページ番号:125431807

更新日:2025年4月22日

原発性肺がん

肺がんには大きく分けて、「原発性肺がん」と「転移性肺がん」がありますが、転移性肺がんは他の臓器のがんが肺に転移したものですので、一般的に肺がんといえば肺に発生した原発性肺がんを指します。原発性肺がんの中には小細胞がんという少し特殊な種類がありますが、ここでは「非小細胞肺がん」について説明します。

原因と症状

すべてが解明されているわけではありませんが、喫煙者の肺がん発生率は非喫煙者と比べると男性で4.4倍、女性で2.8倍高いと言われています。その他に閉塞性肺疾患、大気汚染などが危険性を高めると考えられています。がんが小さく転移もない状態では症状は出ないことが多いですので、検診や他の疾患で撮られた胸部X線写真やCT検査で発見されることがほとんどです。進行がんでは咳、痰、血痰、胸痛などの胸部症状の他、転移した場所によって様々な症状がでることがあります。

診断

胸部X線やCT検査などの画像検査で異常な影として疑われることがほとんどです。その影の部分から細胞を採取して顕微鏡検査(病理検査)でがん細胞が確認されることで診断が確定します。細胞を採取する方法としては、気管支鏡検査が最も一般的ですが、その他に経皮的針生検や外科手術を行うこともあります。がんの進行度(ステージ)は影の大きさとリンパ節や他の臓器への転移があるかどうかで診断しますが、その診断のためにPET検査や脳MRI検査を行うことが一般的です。

治療方法

がんの進行度と患者さんの健康状態で治療方針を判断します。一般的にステージ1、ステージ2の方には外科的切除をお勧めし、ステージ3以上の方には薬物療法(抗がん剤)を中心に、ケースによっては放射線治療も加えた治療を行います。ここでは手術療法について説明します。

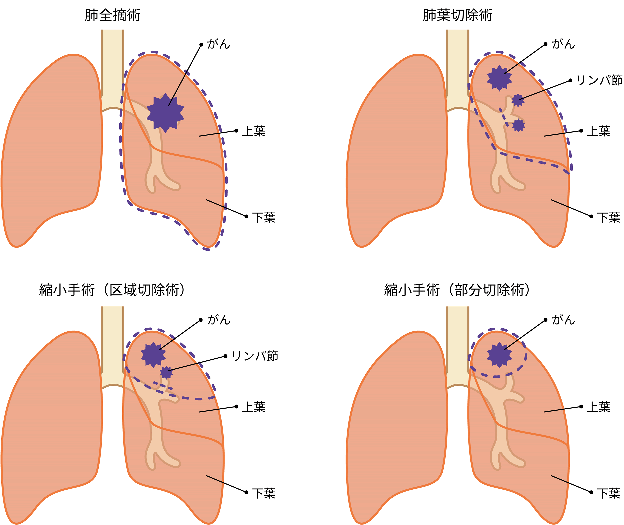

手術方法

肺がんの標準的な手術方法は肺葉切除と言われる術式です。肺は左右にありますが、右肺は上葉、中葉、下葉の3つ、左肺は上葉と下葉の2つの肺葉から成っています。がん細胞はリンパの流れにのって肺葉の根本(肺門部)にあるリンパ節に転移をしやすいので、がんが発生した肺葉をリンパ節とともに根本から切除することが推奨されています。例えば右の上葉に発生したがんであれば右肺上葉切除を行います。またさらに転移をしやすい気管に沿った縦隔という部位にあるリンパ節も切除する(リンパ郭清)ことが多いです。逆に転移の危険性が低い早期の肺がんは肺区域切除や肺部分切除などの肺温存手術を積極的に行っています。これらの手術方法は、患者さんの肺機能やその他の健康状態を考慮して最終的に判断します。

術後経過

入院は通常手術前日にしていただき、手術後約1週間で多くの患者さんは退院されます。退院後は患者さんの元々の健康状態によりますが、日常生活は手術前とほぼ同様に行えます。しかし階段や坂道を上るなどの運動時は息切れや動悸を感じる方が多いです。これらは時間経過とともにある程度は和らいでいきます。

術後治療と通院

手術後に切除した組織の顕微鏡検査(病理検査)を行い、がんの進行度を再度くわしく調べます。また、がん組織の遺伝子変化や免疫治療に関する検査行うこともあります。その結果に応じて、補助化学療法という再発予防のための薬物治療を行うことがあります。化学療法の内容はがんの種類(組織型)と進行度で判断しますが、一般的にステージ1A3以上の腺癌の場合は内服の抗癌剤を2年間服用、ステージ2以上の場合は点滴の抗癌剤を1ヶ月ごとに4回行うことが多く、点滴は外来で行いますが、入院を必要とすることもあります。また最近は、分子標的治療薬(3年間)や免疫チェックポイント阻害薬(1年間)による補助療法を行うこともあります。その後3~6ヶ月ごとに術後5年まで血液検査やCT検査を定期的に行い、がんの再発がないことを確認します。ステージ1の患者さんの経過観察は地域の診療所の医師と連携して行います(地域連携パス)。

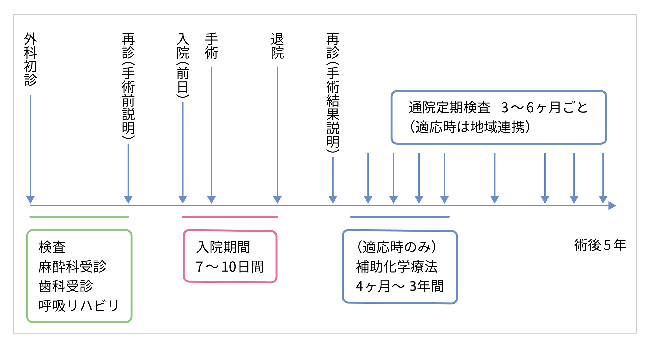

肺がん(肺葉切除)の手術前後

外科初診~再診(手術前説明)

- 検査

- 麻酔科受診

- 歯科受診

- 呼吸リハビリ

入院(前日)~手術~退院

入院期間: 7~10日間

再診(手術結果説明)~術後5年

- (適応時のみ)補助化学療法: 4ヶ月~3年間

- 通院定期検査: 3~6ヶ月ごと(適応時は地域連携)

当院の特徴

胸腔鏡手術

進行がんの一部を除き完全内視鏡下手術を行っています。内視鏡手術の利点は、1)創が小さく目立ちにくいこと、2)内視鏡で胸の内部血管や神経などが細かく観察できるため出血が少なく、3)内視鏡で映し出された影像を手術関係者全員で共有できること、などがあります。しかし技術的な限界がありますので無理はせずに従来の胸を大きく開ける開胸手術に手術中移行することもあります。

総合病院

呼吸器内科と密接に連携して治療方針を判断していることと、その他に循環器内科、腎臓内科、代謝内分泌内科なども充実していますので、心血管疾患や糖尿病などの合併症をお持ちの患者さんの術前・術後管理も綿密に行っています。

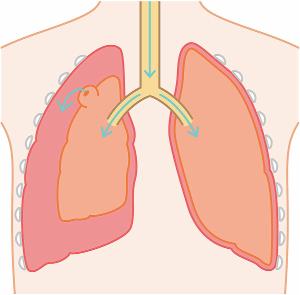

気胸

気胸とは肺のパンクのような病態で、肺の一部に小さな孔が開き、肺がすぼんでしまう疾患です。肺は胸膜という膜で包まれていますので、通常吸いこんだ空気は肺の外にもれることはありませんが、その胸膜の一部に孔が開くとそこからもれた空気で肺がすぼんでしまいます。

症状

通常は突然の胸痛や息苦しさ、息切れで発症します。診断は、胸部X線撮影で行いますが、さらにCT検査を受ければ気胸の原因がわかることが多いです。

原因

原発性自然気胸

最も多い気胸です。ブラと言われる肺の表面にできた風船のような部分が破れることで起こります。10歳代後半から20歳代のやせ形の男性に多く発症します。ブラができる原因はまだ良く分かっていません。またブラに孔が開く原因も良く分かっていません。

続発性自然気胸

肺疾患に伴う気胸を続発性気胸と言います。長年の喫煙などで発生する肺気腫が原因で起こる気胸が代表的です。その他に女性特有のものとしては月経随伴性気胸があります。

外傷性気胸

転倒などの外傷で骨折した肋骨が肺の表面を傷つけることで起こります。

原発性自然気胸の治療について

原発性自然気胸の治療方針

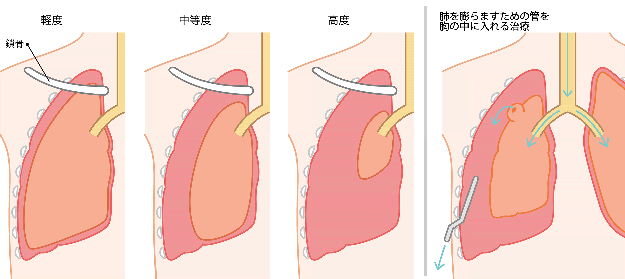

孔の大きさなどにより肺のすぼむ程度は様々で、その程度により初期治療の方法は異なります。

軽度

通常は安静のみで経過観察をします。入院は必要としないことが多く、自然に孔が塞がれば徐々に肺は膨らんでいきます。逆に悪化傾向があれば以下の中等度以上に準じた入院治療を必要とします。

中等度

肺がもともとの半分くらいの大きさまですぼんだ場合は、入院して肺を膨らますための管を胸の中に入れます。この管を通して漏れ出てくる空気を機械で吸引します。

重度

肺がほとんど完全にすぼんでしまった場合です。入院して肺を膨らますための管を胸の中に入れます。孔が自然には塞がらずに空気漏れが続く場合が多く、その場合は手術を行います。

原発性自然気胸の手術適応

- 胸に入れた管からの空気漏れが入院後1週間程経っても止まらない場合

- 治療後に再発した場合:

手術せずに一旦空気漏れが治っても、原因のブラがあるかぎり再発は約40%に起こるとされています。その後はさらに高率に再発を繰り返すと考えられますので手術をお勧めしています。 - 出血を伴う場合

- 両側に発生した場合

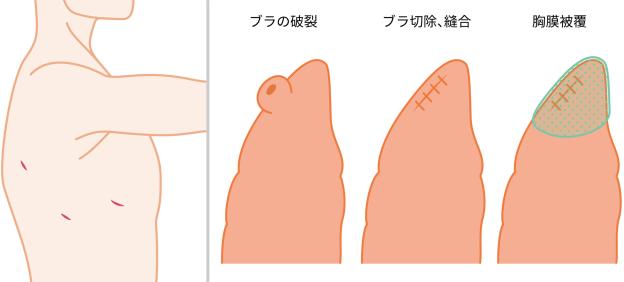

原発性自然気胸の手術方法

全身麻酔で行う手術で、所要時間は麻酔時間を含めて2~3時間です。通常は胸腔鏡を用いて3ヵ所の小さな創で行います。原発性自然気胸の場合は原因となるブラを切除します。ブラがたくさんある場合は、ブラを熱で焼き固める(焼灼術)方法もあります。ブラを切除後、PGAという吸収性の薄い組織補強用シートで肺の表面を被覆します。このシートは約1ヶ月で溶けてしまいますが、気胸の再発率を下げる効果があると考えられています。手術後は翌日から歩行や食事ができ、3日前後で退院される方が大半です。

原発性自然気胸手術後の再発について

手術後の再発は全体でも5~10%と稀ではありません。特に10歳代から20歳代前半の方の再発率は10%以上と高く課題となっています。原因は新たなブラの発生と考えられていますので、前述した組織補強用シートで肺表面の被覆行っています。我々大阪大学の研究グループで検討した結果、この組織補強用シートの使用で再発率が約8%減少することがわかりました。

| 胸膜被覆 | 4年以内再発率 |

|---|---|

| なし(84人) | 17.4% |

| PGA(311人) | 9.2% |