浸水対策

ページ番号:541145115

更新日:2024年4月1日

豊中市では、これまで浸水対策として、下水道管の整備や、地上や地下に雨水を貯める雨水貯留施設の整備に取り組んできました。

現在は雨水計画に基づいて、雨水バイパス管の整備を中心に取り組んでいます。

雨水計画(平成10年度見直し)

平成6年(1994年)9月、平成9年(1997年)8月の局地的豪雨により、市域の広範囲で浸水被害が発生したことから、浸水被害を抑制させるため、雨水計画を見直しました。

新たな雨水計画では、下水道施設で流す雨量を5年に一度の大雨(1時間当り44.2ミリメートル)から10年に一度の大雨(1時間あたり51.1ミリメートル)に、また、将来の都市化に備え、流出係数※についても0.55から0.63へと見直しています(服部緑地は除いています)。

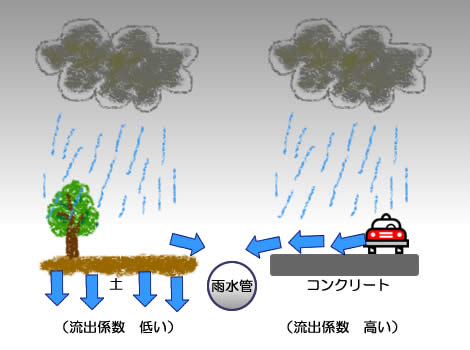

※流出係数とは

降雨量と同じ水量が地面を流れる場合を1と考え、土地利用の状況に応じて決めます。通常、雨は地中へ浸透するなど、降雨量より地面を流れる水量の方が少なくなります。

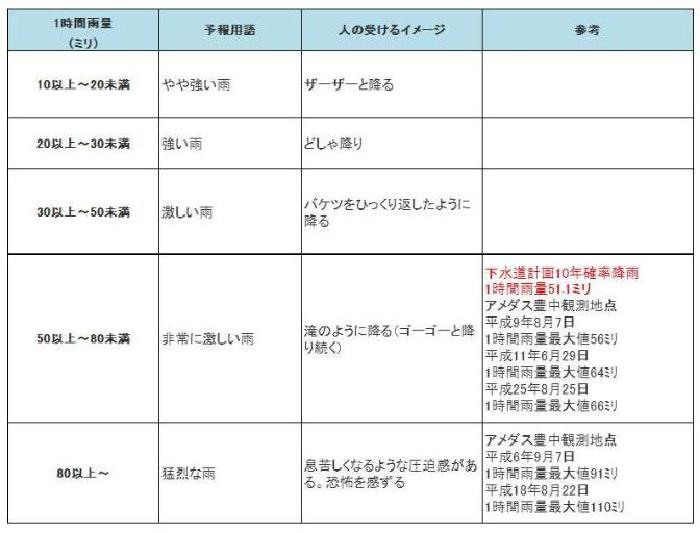

(参考)雨の強さと降り方

気象庁ホームページより引用

※気象庁は、大雨によって災害が起こるおそれのあるときは大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こるおそれのあるときは大雨警報や洪水警報を、さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警戒や注意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。

参考リンク:気象庁|予報用語 雨の強さと降り方(外部リンク)

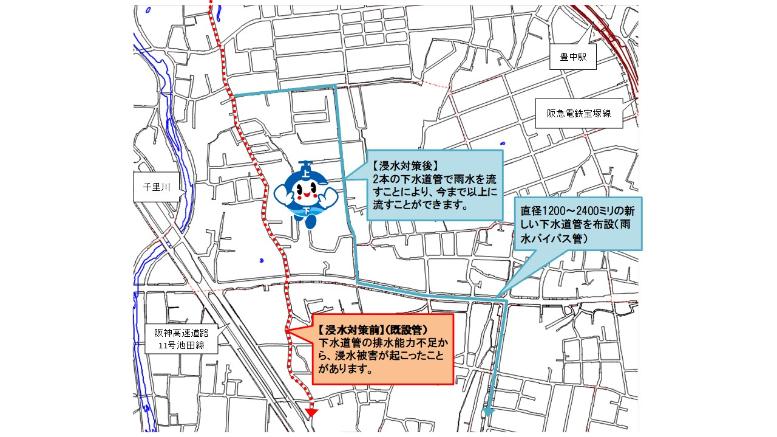

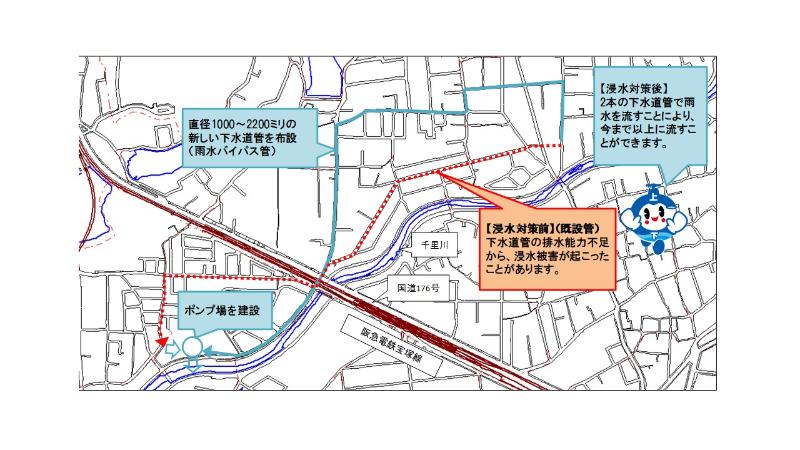

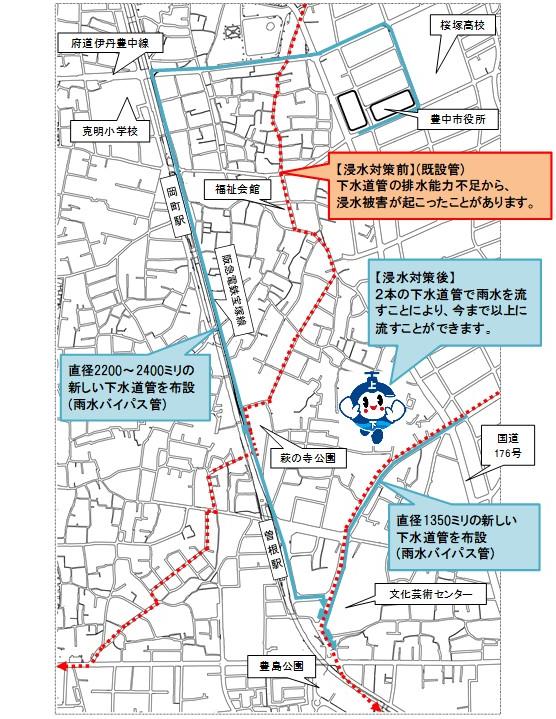

雨水バイパス管の整備

浸水被害の危険がある区域に対して、既に設置している下水道管(既設管)に加え、更に新しい下水道管(雨水バイパス管)を設置することにより、浸水被害を軽減します。

![]()

雨水を別のルートへ誘導するため、浸水被害が生じていない箇所でも、下水道工事が必要となります。

お客さまに大変なご迷惑をおかけすることになりますが、ご協力をお願い致します。

実際の取組み

原田処理区(猪名川流域下水道原田処理場で下水が処理される区域)に属する3つの排水区での取組みを紹介します。

- 豊中排水区での取組み

- 千里園排水区での取組み

- 桜塚排水区での取組み

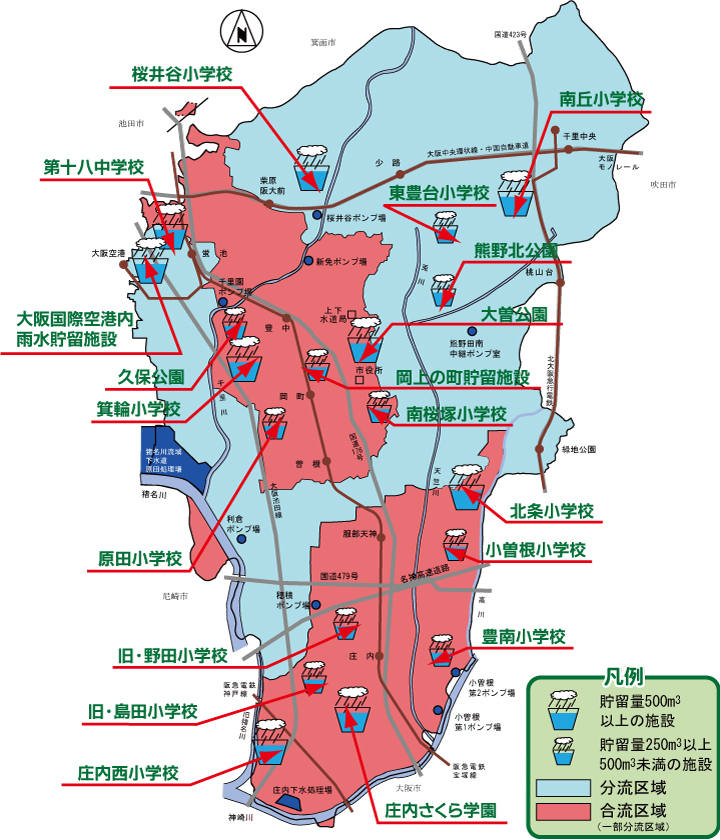

貯留施設の整備

大雨が一気に降ると、雨水が下水道管の中に入りきらず水があふれてまちが浸水してしまいます。そこで地上や地下に雨水を一旦ためておいて少しずつ流していく「雨水貯留施設」をつくり、大雨にそなえています。

これまで、『S・S・S(スリーエス)プラン事業~校庭は雨の貯金箱』※を実施し、小学校の校庭に雨水を一時貯留する施設を平成15年度から平成19年度の5年間で計10校設置しました。

※S・S・S(スリーエス)プラン事業 Sewage(下水道)・School(学校)・Save(貯える)の頭文字を取って命名しました。

貯留施設の設置

貯留施設のしくみ

浸水シミュレーション

市内全体の雨水管の整備を完成させるためには、莫大な費用と時間がかかることから、効果的・効率的な施設整備が必要となっています。

そこで、浸水被害の解消に向けて雨水管を整備するにあたり、視覚的に確認できる浸水シミュレーションを用いて、現状施設における浸水状況の時間的な変化を事前に把握し、効果的に事業を進めています。

令和3年(2021年)3月には、水防法に基づき、洪水・内水はん濫および津波による浸水状況を想定した「豊中市浸水ハザードマップ」を作成しました。

【参考】想定最大降雨の浸水想定区域図(内水はん濫)

雨の降り方や土地利用の形態の変化などの状況によっては、地図に着色していない場所で局地的な浸水が生じる場合や、浸水が深くなることがありますので注意してください。

浸水想定区域図 想定最大規模降雨(147mm/h)(PDF:9,132KB)

浸水想定区域図 想定最大規模降雨(147mm/h)(河川等の水位上昇による排水施設停止時)(PDF:9,808KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問合せ

上下水道局 技術部 下水道建設課

〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局5階

電話:06-6858-2955

ファクス:06-6846-5830