上下水道モニター通信

ページ番号:366474082

更新日:2025年12月2日

モニター活動をおしらせするページです!

モニターさんや、モニター活動に興味をお持ちのお客さまに、活動内容をお知らせするページです。

モニター会議などの活動後に随時更新しますので、時々のぞいて見てくださいね。

令和7年度(2025年度)の活動

これまでの活動

第3回 上下水道モニター会議

令和7年(2025年)9月19日(金曜日)、9月20日(土曜日)

第3回上下水道モニター会議では、第2回に引き続き柴原浄水場(宮山町)を訪れ、災害関連の講義と、被害状況に応じて設置される応急給水所の設置訓練を行いました。2日間で35名のモニターに出席いただきました。

講義ではパワーポイントの資料を投影しながら、防災対策の基本である「自助」、「公助」、「共助」という考え方と、そのために皆さんにお願いしたい普段からの備えについて、そして上下水道局の災害への取り組みについて説明しました。

講義のラストは、「仮設給水タンク(容量:1000リットル=1トン)」の組み立て手順を紹介する動画。この後実際に組み立てる仮設給水タンクについて、事前に学びました。しばしの休憩の後、ヘルメットに軍手を装備。応急給水訓練に取り組みます。

訓練は2班に分かれて実施。最初に、災害時に給水班として活動する、給排水サービス課・窓口課職員による仮設給水タンク組み立ての実演を見学し、その後、サポートやアドバイスを受けながら実際に自分たちで仮設給水タンクを組み立てていきました。一度組み立てたものをばらして、もう一度組み立ててみた際には、先にその部分の作業を経験した人が、次の人にアドバイスしていくなど、互いに協力し合いながらの作業となりました。

応急給水タンクの土台を組み立て

力を合わせてパネルを運びます

タンク外枠の完成

続いて給水班の職員が、事前に水道水を補給した給水タンク車からホースを伸ばし、仮設給水タンクに接続して加圧給水を開始。仮設給水タンク内の内袋がみるみるうちに水で満たされ膨らんでいきます。給水が完了すると、非常用給水袋やバケツ、ポリタンク、ペットボトルなどへの給水を体験し、それらを手にして水の重さや運び方で変わる体への負担について体感されていました。

非常給水袋への給水

非常給水袋はひもを通して背負えます

大きなビニール袋に水をいれ、かごで運びます

訓練ののち、会議室に戻り質疑応答を行いました。「災害時の水の相互融通」や簡易トイレについて、耐震管の割合や、内水氾濫など、様々な疑問が寄せられました。会議終了後の感想でも、仮設給水タンク組み立ての感想に加え、防災訓練や備蓄、備えの大切さについて多くの声をいただきました。いつ起こるかわからないのが災害です。もしもの時への備えや対策について、今回の会議を通して学んでいただけたとしたら幸いです。

関連リンク

第2回 上下水道モニター会議

令和7年(2025年)6月14日(土曜日)、6月16日(月曜日)

第2回上下水道モニター会議では、豊中市が供給する水道水の約1割を作っている柴原浄水場(宮山町)を見学しました。2日間で39名のモニターと11名の同伴者に出席いただきました。

実験で浄水過程を体験

柴原浄水場の職員から水道事業や施設の概要について説明を受けたのちに、簡単な実験器具を使って浄水のプロセスを実際に体験してみました。一人1台用意された実験機材で、水の中の汚れを集めて沈殿させる「沈殿実験」、上澄みを砂に通して汚れを取り除く「ろ過実験」、水道水に加えられている消毒用の塩素を確認する「残留塩素実験」をそれぞれ実施。小中学校以来の実験で楽しかった。薬品を使っての実験はインパクトがあり、にごった水が沈殿、ろ過をへてきれいな水になる、薬品が塩素に反応して色が変わるなど、浄水の行程を実感することができたと、好評をいただきました。この実験装置は市内の小学校にも貸し出して4年生の授業で使われているのと同じものなんですよ。

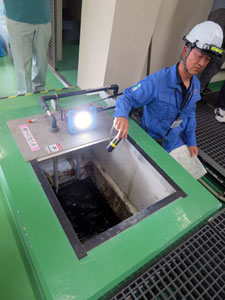

小休憩の後、浄水場内の見学に向かいました。水質試験をする「理化学試験室」と水道施設の運転管理・監視をする「中央監視室」を見学してから屋外に。浄水に使う薬品の貯蔵タンクから、原水が取り込まれる「着水井」、先ほど実験で確認した沈殿、ろ過をおこなう「高速凝集沈殿池」と「ろ過池」、最後に「水質計器室」の順に見て回ります。

土曜は朝から雨

土曜日は朝から雨ということもあり、着水井から高速凝集沈殿池の見学を省略し、中央監視室内で、浄水前の猪名川の水(原水)と浄水処理中の沈殿水、水道水の残留塩素実験実演を見学しました。

着水井では水の中の汚れを集めて沈める薬品の注入を、ろ過池ではろ過に使う砂を洗浄する「逆洗」を見学しました。中央監視室と建物玄関前にいる金魚たちはフィッシュモニターと呼ばれ、水に異常があったときに感知する役割を担っていると説明を受けると、観賞用じゃないんだとその仕事ぶりに注目が集まりました。これまでフィッシュモニターが異常を示したことはありません。

水の異常を見張ります

ろ過に使われる小石や砂

ろ過池の砂を洗浄中

見学後に設けられた質疑応答の時間では、「柴原浄水場で作っている水と大阪広域水道企業団から購入している水に違いはあるのか」、「2種類の水を飲み比べてみたい」、「柴原浄水場の水の割合を1割からもっと増やすことはできないのか」など、質問や感想をいただきました。

柴原浄水場では、1名から施設見学を受け付けています。ご興味のある方はお気軽にお申し込みください。

水道施設を監視しています

3種の水の残留塩素を確認

ここで取り込んだ水に凝集剤を入れます

関連リンク

第1回 上下水道モニター会議

上下水道局の取り組みを説明

令和7年(2025年)5月21日

令和7年度の第1回モニター会議は、上下水道局の会議室にて開催し、33名の出席者にお集まりいただきました。

吉田上下水道事業管理者から、モニター制度が21年目を迎えたことや、年々参加者が増え、今回は定員50人を上回る応募があり抽選を実施したこと、また上下水道モニターの活動を通じて上下水道のことを知って親しんでもらうこと、利用者の視点から疑問に思っていることをぶつけていただきたいと語りかけ、会議がスタートしました。

その後、パワーポイントを用いて、上下水道局の取り組みについて説明しました。上下水道事業を取り巻く課題として、施設の老朽化、自然災害リスクの増大、工事費用の増加などがあり、反面水需要の減少により水道料金・下水道使用料による収入が減少していることを説明。それらの課題に対応し将来にわたって安定した上下水道事業を運営するための取り組みとして、「とよなか水未来構想」を紹介しました。

自己紹介をいただきます

続いて、出席したモニターの皆さんから、参加動機や自己紹介をいただきました。「安全な水を飲みたい、水道について知っていきたい」、「防災の委員をしていた、防災の観点から水の勉強をしたい」、「昨今の老朽上下水道管に起因する事故を見て、自分の住んでいるまちはどうなのか知りたい、考えたい」、「マンホールカードをきっかけに、詳しく知らなかった下水道に興味を持った」といった声がありました。日常の生活で接する水にまつわる情報、体験をきっかけに、自分たちが住んでいる豊中の水道がどうなっているのか知りたいという、上下水道モニターに応募した方たちの熱意を感じ取ることができました。

関連リンク

自己紹介の中で出されたご質問に、事前にいただいていたご質問も加え、時間の許すかぎりお答えしました。上下水道管路の老朽化対策や、節水の方法、夏場の水の温度、料金値上げやかかるコストについてなど、多様な関心興味にもとづく疑問、ご質問をいただきました。最後に事務局から、年間活動予定やお願いしたいことをご説明して第1回会議を終えました。

令和7年度も施設見学やアンケート調査を通じて、皆さんから貴重なご意見をいただきたいと思います。1年間どうぞよろしくお願いします。

上下水道事業管理者、局員からの挨拶

説明に聞き入ります

終始和やかな様子でした

令和6年度(2024年度)の活動

これまでの活動

第6回 上下水道モニター会議

令和7年(2025年)3月14日(金曜日)

令和6年度の最終回となる第6回会議は、33名のモニターにご出席いただき、上下水道局の会議室にて開催しました。

市民の関心が集まっている、埼玉県八潮市で発生した下水道管に起因すると思われる陥没事故を受け、豊中市の下水道と上水道の陥没対策についての説明をおこないました。また、水道料金・下水道使用料の値上げ改定についての説明をおこなったのち、1年間のモニター活動を振り返りました。

陥没対策については、市内でどれくらい発生しているかや、実際の陥没の写真を載せた資料を見ながら説明し、陥没を防ぐためにどのような調査や点検整備をおこなっているかの説明をしました。

値上げ改定については、時期や改定内容について説明をおこなったのちに、改定にいたった背景や、改定によって得られた収益の使い道について説明しました。

関連リンク

モニターの皆さんからいただいたご意見やご感想からは、「新免幹線工事の見学(第5回会議)」、「応急給水訓練(第3回会議)」が印象に残ったという声が多く、「大規模な工事現場を見学できたのは貴重な体験だった」、「仮設給水タンクの組み立てを経験したことで、災害が発生したときには自分も手伝えると思った」などのご意見もいただきました。

意見交換では、「下水道部門における陥没対策で、破損が大きい取付管(Aランク)とは、何なのか」、「下水道管が起因である陥没で、雨水管が原因である場合もあるのか」などの質問があがり、ここでも陥没対策についての注目の高まりがうかがえました。他にも「豊中市の上下水道事業は民営化されないのか」、「PFASの検出状況とその対策について知りたい」といった質問に職員が回答した後、事務局からのお知らせをお伝えして会議を閉会しました。

関連リンク

1年間を通じ、大変多くの貴重なご意見をいただくことができました。これからのモニター活動や上下水道事業の運営の参考にさせていただきたいと思います。

令和6年度のモニター活動は終了しましたが、これからも「上下水道のファン」でいてくださいますよう、よろしくお願いします。1年間、どうもありがとうございました。

上下水道事業管理者からご挨拶

会議に臨むモニターの皆さん

上下水道局職員から説明

第5回 上下水道モニター会議

新免幹線下水道築造工事の説明を受けました

令和6年(2024年)11月30日(土曜日)、12月2日(月曜日)

今回は、豊中駅周辺の浸水を軽減させる目的で行われている、新免幹線下水道築造工事の建設現場で見学会を開催し、36名の参加がありました。

まず、令和6年9月の議会で可決された、水道料金・下水道使用料の改定について説明し、12月初旬より市内各所で順次開催される市民説明会の案内を行いました。

続いて、パワーポイントを用いて、浸水対策を目的として行われている新免幹線下水道築造工事の事業概要や工事の進捗状況を説明しました。

関連リンク

バックホウの操作実演

マイクロバスで工事現場に移動し、防音ハウス内で皆さんにはヘルメットや軍手を装着いただき、2班に分かれていよいよ見学がスタートしました。

工事の施工事業者より、2期工事の概要・進捗とシールド工法について説明し、工事が完了した後、どのように公園が復旧されるのかも知ることができました。隣接する土砂ピットでバックホウが土をすくい上げる実演も見学しました。

立坑を見下ろします

発進立坑を見下ろした後、仮設の階段を約16メートル降りて立坑の下に降り立ち、1期工事で完成した直径2メートルの下水道管を入口から安全に見学しました。既に供用されていて管を流れる水の音が聞こえ、暖かさを感じることもできました。

また、シールドマシンで土を掘り進む際、土を柔らかくして搬出しやすくするために、土質に合った添加剤を混ぜる(加泥)実演と、下水道管の壁面になるセグメントを組み立てる工程中、掘ったトンネルとセグメントの外側のすき間を埋める「裏込め」に使われる液体が硬化する様子を見学しました。

立坑の下に降りました

下水道管内を安全に見学します

添加剤を混ぜ土を柔らかくします

見学後のアンケートからは、「予想以上の大きさと迫力で驚いた」、「現場に密着した見学会は初めてで感動した」、「普段往来している道路の下でこんな大がかりな工事が行われていたとは!」といった感想の他、工事現場内の環境向上の進化を感じ取られた声もありました。加えて、土壌改良剤を使った実演なども、多くの方が印象に残ったようでした。

そのほかにも「大雨に対応できる素晴らしい対策だと思う」、「下水道のことを考える機会になった」、「工事の必要性を実感できた」との嬉しい声もたくさんいただき、満足度の高い会議となりました。

今後も、工事の進捗状況をお伝えしていきます。

第4回 上下水道モニター会議

コースA:令和6年(2024年)11月6日(水曜日) 猪名川流域下水道 原田処理場 22名参加

コースB:令和6年(2024年)10月29日(火曜日) 安威川流域下水道 中央水みらいセンター 11名参加

施設や下水道について説明を受けます

第4回会議は、下水処理場の見学会。毎年訪れている猪名川流域下水道 原田処理場のみならず、上新田地区の一部の汚水処理を担当する、安威川流域下水道 中央水みらいセンターの2コース体制で初めて開催しました。

どちらのコースも、最初は見学者全員で施設概要や下水処理の仕組みの説明を受けた後、実際の施設を見に出かける流れでしたが、見学先によって視聴した動画や体験が異なるのも面白さの一つです。コースBは以前、原田処理場を見学されたモニター経験者が多く参加されたので、処理場の規模や見学場所の違いを含め、下水道について更に深く学んでいただけたのではないかと思います。

コースAでは、水質試験室と 2系水処理施設を見学しました。水質試験室では、顕微鏡が捉えた微生物の様子をモニターに映し出して観察しました。2系処理施設では、最初沈殿池→反応タンク→最終沈殿池を見学し、処理場に流れてきた汚水が微生物の働きできれいになって行く様子を、直接沈殿池からくんだ水で確認しました。最後はバスに乗って広大な処理場内を移動しながら、敷地内の建物の説明を行い、3系処理施設の屋上に作られた公園「スカイランドHARADA」をご案内しました。

最初沈殿池できれいになる前の水を見ました

反応タンクでは微生物の働きを学びます

最終沈殿池ではここまできれいになりました

コースBでは、まず、中央監視室を見学し、生物反応槽に空気を送る送風機棟を見た後、水処理施設に移動し、処理によりどのように水が浄化されるかの説明を受けてから、最初沈殿池→生物反応槽→最終沈殿池の順に見学しました。 また、汚泥処理の一連として、まず濃縮機棟~脱水機棟では、水を含んだドロドロの汚泥の水分量を減らして薄い粘土のような固まり(脱水ケーキ)になる様子を観察後、溶融炉に移動して脱水ケーキを 850度で焼き、セメントの材料となる固い石状のスラグが出来るまでを見学しました。

水を含んだドロドロになった汚泥

汚泥の水分量を減らし脱水ケーキにします

脱水ケーキを高温で焼くとスラグができます

会議後、コースAの参加者からは「下水がどのような過程で綺麗な水になるかが理解でき勉強になった」、「微生物等が沈んで浄化される工程に感心した」、「職員さんが楽しそうに笑顔で説明してくださるので興味を持って聞けた」という感想のほか、『水に流せるティッシュ』に溶けない物があることをお伝えした実演を見て「流れる紙・流せる紙の実験は驚愕した」、「今後は流さないようにしたい」、「周りの人に伝えたい」という声も。

また、コースBの参加者は「施設概要動画は手作りとしては完成度が高く分かりやすかった」、「クイズなど小さい子どもでも飽きない内容だった」と動画の満足度が高かったほか、水処理~汚泥処理の一連を見て「人間の消化器のようで、自分が小さくなって巡っている感じがした」と感想を寄せてくださいました。

引き続き、充実した見学会を開催してまいります。

関連リンク

第3回 上下水道モニター会議

令和6年(2024年)9月20日(金曜日)、9月21日(土曜日)

今回の会議は柴原浄水場にて、災害関連の講義と、被災状況に応じて行われる「応急給水」の訓練の二本立ての内容で開催し、34名の参加がありました。

最初の講義では、パワーポイントのプレゼンテーションを上映しながら、災害に備えて普段から心掛けていただきたいことや、上下水道局の災害への取り組みについて説明しました。

続いて、訓練で実際に組み立ての実習を行う、「仮設給水タンク(容量:1000リットル)」の組み立て手順を紹介する動画を視聴いただいた後、休憩をはさみ、ヘルメットや軍手を装着していよいよ訓練開始です!

訓練は2班に分かれ、災害時に給水班として活動する、給排水サービス課・窓口課職員のアドバイスを受けながら、参加者全員で協力しあって仮設給水タンクを組み立てました。水道水を入れる内袋と、水が出入りするボールバルブの接合にちょっとしたコツが必要で、皆さんの表情は真剣そのもの。

訓練前の学びタイム

仮設給水タンクの組み立て開始!

仮設給水タンクの完成も間近です

給水班の職員が、あらかじめ水道水を補給した給水タンク車から仮設給水タンクへホースを接続し、加圧給水する様子を見学した後、非常用給水袋やバケツ、ポリタンク、ペットボトルなどに水道水を入れて、水の重さや運び方の違いによる身体への負担を実感されておられました。

最後は会議室に戻り、講義や訓練に関する質問にお答えして会議を閉じました。

会議後には「タンク組み立てでは共に協力し合う大切さを学んだ」、「家族も一緒に受講できればよかった」、「災害時の地域共助に少しでも役立てれば」、「定期的にタンクの組み立て実習があれば良い」といったご感想が寄せられました。近年の大地震や豪雨災害の被害の大きさや頻度の高まりを背景に、災害への備えや、地域における共助意識の大切さをご理解いただく機会となりました。

タンク車から仮設タンクへ給水します

様々な容器に注水してみました

背負える非常用給水袋(容量6リットル)

関連リンク

第2回 上下水道モニター会議

令和6年(2024年)6月12日(水曜日)、6月15日(土曜日)

今年度1回めの施設見学は、本市が供給する水道水の約1割を作っている柴原浄水場(宮山町)にて実施。2日間で38名のモニターと6名の同伴者に出席いただきました。

初めに同浄水場の職員から、本市の水道事業や施設について概要を説明。浄水過程をイメージしていただくために、一人1台実験機材を使って、水の中の汚れを固めて沈める「沈殿実験」、砂の層でさらに汚れを除去する「ろ過実験」、水道水に消毒用の塩素が含まれていることを確認する「残留塩素実験」を行いました。小学4年生を対象に学校へ貸し出している「水道出前教室」と同じ機材ということで、子どものころに戻った気分で(?)興味津々、実験に取り組まれていました。

水道事業や施設の説明

水道水ができるまでを実験で体験

理化学試験室でいろんな機材を見学

ヘルメットと軍手を装着して、いざ、見学。まず屋内にて、理化学試験室(水質試験を行うところ)と中央監視室(場内外の水道施設の運転管理・監視を行うところ)を見学しました。その後屋外に出て、浄水に使う薬品の貯蔵タンクと着水井(取水した原水が到着するところ)→高速凝集沈殿池→ろ過池→水質計器室と、浄水過程順に見学しました。ろ過池では、「逆洗」という、ろ過池の汚れを洗い出す様子を見ていただき好評でした。

中央監視室と建物玄関前にいる金魚たちが、いざというときに水の異常を感知してくれる「フィッシュモニター」であると説明し、「小さな門番」の活躍に感心されている姿もありました。(※ちなみにこれまで、金魚たちが異常を示したことはありません)

中央監視室では市内の水道施設を365日24時間見張っています

高速凝集沈殿池を見学

ろ過池で「逆洗」の様子を見学

会議後、モニターの皆さんからは「蛇口をひねれば当たり前に出る水は、『当たり前』じゃなかったと実感しました」「普段水道水を飲んでいることについて『ありえない』と言われることがあるが、改めて自信を持って『水道水を飲んでいる』と言います」「飲み水になるまで、大変な作業と苦労があることが分かりました」などの感想をいただきました。

柴原浄水場では、1名から施設見学を受け付けています。ご興味のある方はお気軽にお申し込みください。

>施設見学のご案内

第1回 上下水道モニター会議

上下水道の事業概要を説明しました

令和6年(2024年)5月22日(水曜日)

令和6年度の第1回モニター会議は、上下水道局の会議室にて開催し、31名の出席者にお集まりいただきました。

まず、吉田上下水道事業管理者からご挨拶を行い、今年度がモニター制度発足から20年目となることや、1年間の活動を通じて上下水道のことを知って貰い、ご意見やご質問をいただきたいと語りかけ、会議がスタートしました。

そのあと、パワーポイントの資料をスクリーンに映しながら、上下水道の事業概要を説明しました。料金・使用料は住む所により異なることや本市の料金・使用料が府内でも安いこと、また、税金を投入せず独立採算制で事業運営を行っていることなどをお伝えしました。

続いて、出席したモニターの皆さんには、参加動機や自己紹介を短くお話いただきました。「時間的余裕ができ、市のことを知ろうと参加した」、「子どもの頃飲んでいた水より美味しくなったのはなぜか知りたい」、「市民の立場で災害にどうかかわるか勉強したい」、「上下水道施設の見学は小学生時代以来なので楽しみにしている」といった声がありました。また、上下水道に関連するお仕事の経験者が本市の施設状況や事業について知ろうと参加くださっていたり、浸水や震災に被災した経験から、災害関連の情報を得る目的で参加されていたり、様々なきっかけでモニターとなってくださった皆さんの思いを共有しました。

皆さんからのご質問にお答えしました

事前にご質問も多数いただいていましたが、限られた会議時間を有効に使うため、こちらは別途回答資料を作成して配布し、皆さんの自己紹介の中で出された質問へお答えする形を取りました。事業概要の説明を受けて、料金・使用料関連の質問や本市が行う広域連携の取組みに関してお答えしたほか、有機フッ素化合物の水道への影響や、上下水道施設の更新に関するご質問など時間が許す限りお答えしました。最後に事務局から、年間活動予定やお願いしたいことをご説明して第1回会議を終えました。

これから、施設見学やアンケート調査を通じて、皆さんから貴重なご意見をいただきたいと思います。1年間どうぞよろしくお願いします。

会議室の全景

事業管理者から皆さまへご挨拶

自己紹介中のようす

お問合せ

上下水道局 経営部 経営企画課

〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局3階

電話:06-6858-2921

ファクス:06-6858-4883