遠隔対話ロボットの実証実験について

ページ番号:628781780

更新日:2023年3月29日

市民の声を聴く新たなコミュニケーションの形

大阪スマートシティパートナーズフォーラムに参画する豊中市は、「遠隔対話ロボット」に関する研究の実証実験に参加します。

「遠隔対話ロボット」は、非対面でも丁寧な対応ができ、コロナ禍でのコミュニケーションを活性化する手法として期待されています。

同研究は、株式会社サイバーエージェントの研究開発組織「AI Lab」と、大阪大学大学院 基礎工学研究科教授 石黒浩氏との共同研究講座で行っています。

本市は、公民学連携により地域課題を解決し、市民サービスを向上させるスマートシティをめざす取り組みの一環として、実証フィールドを提供します。

今回の実証実験は、同社にとって行政施設では初の取り組みで、市役所ロビーで第2回豊中まちなみ市民賞パネル展示会場での来場者案内に挑戦しました。

遠隔対話ロボット実証実験の概要

令和3年9月14日(火曜)から、第2回豊中まちなみ市民賞パネル展示会場に、遠隔対話ロボットが登場。

投票会場には、豊中市内のステキな「建物」や「まちなみ」、「風景」がたくさん展示されており、

遠隔対話ロボットは、投票方法を案内したり、写真が撮られたスポットを説明したり、感染症対策の説明をしたり。投票会場に必要な、いろいろなお仕事にチャレンジしました。

- 投票方法の案内

- 撮影スポットの説明

- 感染症対策の説明 など

会場:豊中市役所(豊中市中桜塚3-1-1) 第二庁舎 1階ロビー

日程:令和3年9月14日(火曜)9時~17時、15日(水曜)9時~17時、16日(木曜)9時~15時

第9回豊中市都市デザイン賞・第2回豊中まちなみ市民賞について詳しくはこちら

ロボットとおしゃべりする市長の様子

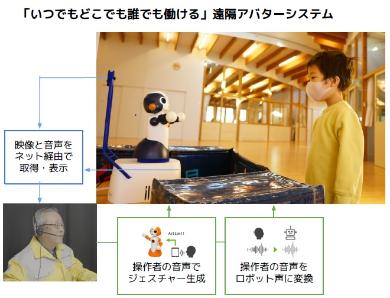

誰もが自在に活躍できる遠隔アバターの活用をめざして

市内の放課後こどもクラブとこども園にアバターロボットを設置し、子どもとの対話や、保育士・指導員の負担軽減等に寄与するロボットの活用方法について実証実験を実施しました。

コロナ禍における従事者の人出不足や子どもとの対面保育に対する不安といった課題がある中、誰もが自在に活躍できる遠隔アバターを通して子どもとのコミュニケーション時間の確保と、従事者の保育業務の一部を担っていくことが期待されています。

同実験は第2回豊中まちなみ市民賞パネル展示会場のおける遠隔対話ロボットの実証実験と同じく、株式会社サイバーエージェントの研究開発組織「AI Lab」と大阪大学大学院 基礎工学研究科教授 石黒浩氏との共同研究講座で行われました。

放課後こどもクラブとこども園でのアバターロボット実証実験の概要

遠隔アバターシステムの説明図

【実験概要】

(場所)

・克明小学校放課後こどもクラブ(令和4年2月17日(木曜)から18日(金曜)(2日間))

・西丘こども園(令和4年5月30日(月曜)から6月3日(金曜)(5日間))

(内容)

自由時間での「遊び相手ロボット」として、ゲームやクイズ、読み聞かせ、話し相手になるなど、できるだけ子どもたちの興味を離さないように工夫を凝らしながら遊ぶ

【実験結果】

(放課後こどもクラブ)

- 定常的に4名以上の子どもを引きつけた(最大12名)

- 指導員が保育以外の業務に従事できる時間が約16%増加した。

(こども園)

- ロボットと遊んでいた園児の人数は、初日と2日目は平均7名以上、後半は3~4名で推移。

- 園児ごとにロボットの利用時間は異なり、平均50%以上の時間を遊ぶ園児もいた。(ただし、場面によっては保育士のサポートが必要)

(総括)

- 実証フィールドにおいて初日から多くの子どもたちを惹きつけることができたが、長期間惹きつけるためには工夫が必要。

- 学齢期の児童を対象とした場合は、ロボットが指導員の業務の一部を担うことができ、業務負担の軽減が見られた。一方、幼児を対象とした場合、保育士の業務負担を軽減するためには、遊びのルールや幼児とのコミュニケーションに関する工夫を行うことが重要。

- 遠隔操作のメリットとして、高齢者、障害者及び遠隔居住者からの社会参加や就労機会創出の可能性を感じられた。

実際に設置されたロボット

ロボットと遊ぶ子どもたち

大阪スマートシティパートナーズフォーラムについて

“大阪モデル”のスマートシティの実現に向けた推進体制として、大阪府、府内43市町村、企業、大学、シビテックが連携して令和2年(2020年)8月に設立。

市町村課題の見える化、ワークショップ・セミナー開催、情報発信を行うほか、「スマートヘルスシティ」「高齢者にやさしいまちづくり」「子育てしやすいまちづくり」「移動がスムーズなまちづくり」「インバウンド・観光の再生」「大阪ものづくり2.0」「安全・安心なまちづくり」の7分野において、コーディネーター企業とプロジェクトを進め、早期の実証・実装をめざしています。

大阪スマートシティパートナーズフォーラムについて 詳しくはこちら(外部サイト)