介護保険料の決め方と納め方

ページ番号:445838990

更新日:2025年12月4日

保険料は介護保険の大切な財源です。

介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。保険料はわたしたちのまちの介護保険を運営していく大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

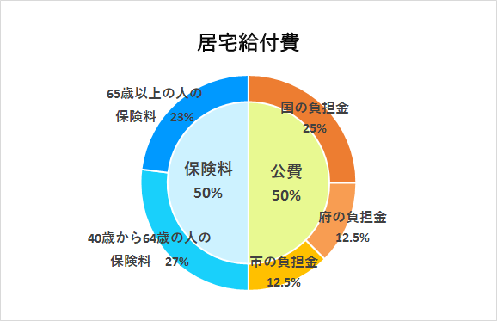

居宅給付費は65歳以上の人の保険料23%、40歳から64歳の人の保険料27%、国の負担金25%、都道府県の負担金12.5%、市町村の負担金12.5%で支えられています。

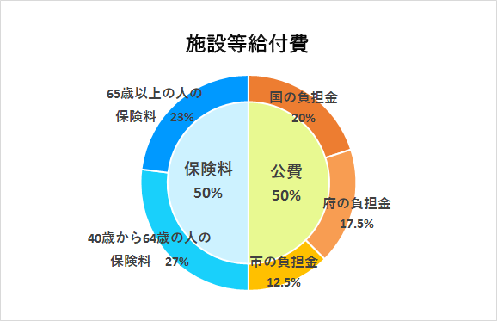

施設等給付費は65歳以上の人の保険料23%、40歳から64歳の人の保険料27%、国の負担金20%、都道府県の負担金17.5%、市町村の負担金12.5%で支えられています。

- 国の負担金には、調整交付金が含まれています。調整交付金は毎年交付率が変動します。これにより、65歳以上の人の保険料負担も変わります。

- 上記に加えてサービスの利用者負担(費用の1割、2割または一定所得以上の場合は平成30年8月からは3割)によって介護保険を支えています。

- 平成30年(2018年)8月から一定以上の所得がある方の利用者負担が、かかった費用の3割(保険給付7割)となります。

65歳以上の人(1号被保険者)の保険料の決め方

![]()

65歳以上の人の保険料は、市の介護保険サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。介護保険料は3年ごとに見直します。

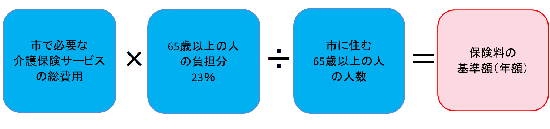

基準額の算出方法

(市で必要な介護保険サービスの総費用)×(65歳以上の人の負担分23%)÷(市に住む65歳以上の人の人数)=(保険料の基準額)

第1号被保険者(65歳以上)の人の所得段階別保険料(令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度))

第1号被保険者や世帯員の市民税の課税状況により次の18段階に分かれています。

基準額は、豊中市の高齢者の数や介護保険サービスの利用の状況などから、どれくらいの人数がどのようなサービスを利用するかを見込んで算定しています。

| 保険料段階 | 区分 | 料率 | 年間保険料 | 月額保険料 |

|---|---|---|---|---|

| 第1段階 | ・生活保護受給者又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |

0.455 |

38,209円 |

3,184円 |

| 第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9,000円超 |

0.685 |

57,523円 |

4,794円 |

| 第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える | 0.69 |

57,943円 |

4,829円 |

| 第4段階 | 市民税課税世帯で本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9,000円以下 | 0.9 | 75,578円 | 6,298円 |

| 第5段階 | 市民税課税世帯で本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9,000円を超える | 1 | 83,976円 | 6,998円 |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 100,771円 | 8,398円 |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上125万円未満 | 1.25 | 104,970円 | 8,748円 |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上210万円未満 | 1.3 | 109,168円 | 9,097円 |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.5 | 125,964円 | 10,497円 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 1.7 | 142,759円 | 11,897円 |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上420万円未満 | 1.8 | 151,156円 | 12,596円 |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 2.0 | 167,952円 | 13,996円 |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.2 | 184,747円 | 15,396円 |

| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.4 | 201,542円 | 16,795円 |

| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上800万円未満 | 2.5 | 209,940円 | 17,495円 |

| 第16段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 2.7 | 226,735円 | 18,895円 |

| 第17段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 |

3.1 |

260,325円 |

21,694円 |

| 第18段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上 |

3.6 | 302,313円 | 25,193円 |

※月額保険料は、年間保険料を12で割り、一円未満の端数を四捨五入した金額

※合計所得金額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとし、マイナスの場合は0円として計算します。なお、「合計所得金額」や「その他の合計所得金額」は政令等により、一定要件を満たす場合にその金額が調整されます。

※第1~3段階の( )内の数値は公費投入軽減後の数値です。第9期計画期間中に国の制度改正があった場合はそれに応じて保険料の軽減を図ります。

第1号被保険者(65歳以上)の人の所得段階別保険料(令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度))

第1号被保険者や世帯員の市民税の課税状況により次の18段階に分かれています。

基準額は、豊中市の高齢者の数や介護保険サービスの利用の状況などから、どれくらいの人数がどのようなサービスを利用するかを見込んで算定しています。

| 保険料段階 | 区分 | 料率 | 年間保険料 | 月額保険料 |

|---|---|---|---|---|

第1段階 |

・生活保護受給者又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |

0.5 |

38,202円 |

3,184円 |

| 第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下 | 0.725 |

55,392円 |

4,616円 |

| 第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える |

0.75 |

57,303円 |

4,775円 |

| 第4段階 | 市民税非課税世帯で本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下 | 0.875 | 66,853円 | 5,571円 |

| 第5段階 | 市民税非課税世帯で本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える | 1 | 76,404円 | 6,367円 |

| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 1.13 | 86,336円 | 7,195円 |

| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上125万円未満 | 1.135 | 86,718円 | 7,227円 |

| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上190万円未満 | 1.265 | 96,651円 | 8,054円 |

| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円以上210万円未満 | 1.275 | 97,415円 | 8,118円 |

| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上290万円未満 | 1.515 | 115,752円 | 9,646円 |

| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が290万円以上320万円未満 | 1.525 | 116,516円 | 9,710円 |

| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 1.775 | 135,617円 | 11,301円 |

| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満 | 1.9 | 145,167円 | 12,097円 |

| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満 | 2.0 | 152,808円 | 12,734円 |

| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上1000万円未満 | 2.2 | 168,088円 | 14,007円 |

| 第16段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 2.5 | 191,010円 | 15,918円 |

| 第17段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 | 2.8 | 213,931円 | 17,828円 |

| 第18段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が2,500万円以上 | 3.1 | 236,852円 | 19,738円 |

※月額保険料は、年間保険料を12で割り、一円未満の端数を四捨五入した金額

※合計所得金額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いることとし、マイナスの場合は0円として計算します。なお、「合計所得金額」や「その他の合計所得金額」は政令等により、一定要件を満たす場合にその金額が調整されます。

※第1~3段階の( )内の数値は公費投入軽減後の数値です。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料の納め方

原則として年金から差し引かれます。

年金額によって納め方は2種類に分かれています。

| 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金 年額18万円以上の人 (月額1万5,000円以上の人) |

|---|

| 特別徴収で納めます。 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |

老齢福祉年金については、年金からの差し引きの対象となりません。

| 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金 年額18万円未満の人 (月額1万5,000円未満の人また年金を受けていない人) |

|---|

| 普通徴収で納めます。 送付される納付書にもとづき、介護保険料を市に個別に納めます。 |

- 保険料の納付書

- 預金通帳

- 印鑑

これらを持って市の指定の金融機関へ

(普通徴収には口座振替が便利です。)

こんなときには普通徴収になります

年金の年額が18万円以上の人でも、つぎの場合は市に個別に納めます。

| こんなとき | こうなります |

|---|---|

| 他の市町村から引越して来た人は… | それまで年金から天引きだった人も、普通徴収になりますが、順次特別徴収に戻ります。 |

|

老齢年金等が年額18万円以上の人も、当初は普通徴収になりますが、順次特別徴収に切り替わります。 |

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料の決め方と納め方

![]()

40歳から64歳の人の介護保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって

決められます。納め方は医療保険料等と一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

介護保険料は所得割と均等割によって計算されます。※ 介護保険料と医療保険料等の賦課限度額は別々に決められます。介護保険料の賦課限度額は年額12万円です。※ 保険料と同額の国庫からの負担があります。

医療保険料等と介護保険料をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

医療保険料等と介護保険料をあわせて給与から徴収されます。

40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階

電話:06-6858-2837

ファクス:06-6858-3146