トコジラミについて

ページ番号:372313611

更新日:2025年3月27日

トコジラミの形態について

トコジラミとはナンキンムシとも呼ばれるカメムシの仲間で、かつては都市の住宅密集地域で一般的な虫でした。その後、殺虫剤の普及とともに1970年代には激減しましたが、近年、再びトコジラミの被害が増加しています。

トコジラミは繁殖した場合に防除が困難なため、出来る限り早期に発見・防除することが重要です。

トコジラミの成虫

トコジラミを横から見たもの

トコジラミの口の様子

大きさ

成虫は5から8ミリメートル、幼虫は1から4ミリメートル程度の大きさです。

色

血を吸った個体は茶色ですが、血を吸っていない幼虫や卵は乳白色です。

形状

扁平な体で、翅はなく飛べませんが素早く動きます。

トコジラミに刺されると

トコジラミは吸血している間、血液の凝固を防ぐため唾液を注入します。この唾液がアレルギー反応を引き起こし、激しいかゆみや発赤等に襲われます。かゆみや発赤は 最初のうちは刺されて 2~3 日後から現れることが多いのですが、刺される回数が増えてくると、刺されて数時間で痒みなどが起こるようになります。症状には個人差がありますが、かゆみが激しい場合は十分な睡眠がとれなかったり、皮膚をかきむしることにより皮膚障害を起こすなど生活に支障をきたす恐れがあります。

生息場所の拡大

トコジラミは物に付着したり、産卵したりして生息場所を拡大します。例えば、トコジラミが生息している部屋で、ベッドやソファーに長時間座った時に衣類へ入り込んだり、バッグやスーツケースなどの荷物に潜んだ個体が運搬されることにより生息場所を拡大します。ホテルなどで交換したリネン類が廊下などに置かれているのを見かけることがありますが、これもトコジラミを他室に広げてしまう原因になります。特に卵や生まれたばかりの幼虫は付着しやすく、付着していることに気付きにくいため、注意が必要です。

トコジラミの駆除方法

殺虫剤の処理法としては、潜み場所への注入処理、潜み場所から出て這い回る可能性のある場所への残留処理(壁面などへあらかじめ殺虫剤を処理しておき、殺虫剤に触れさせる方法)が一般的です。見つけたトコジラミには、スプレー剤を直接かけて駆除、トコジラミが部屋のどこにいるか分からない場合はくん煙剤などで部屋ごと駆除するのがお勧めです。

トコジラミの被害にあわないために

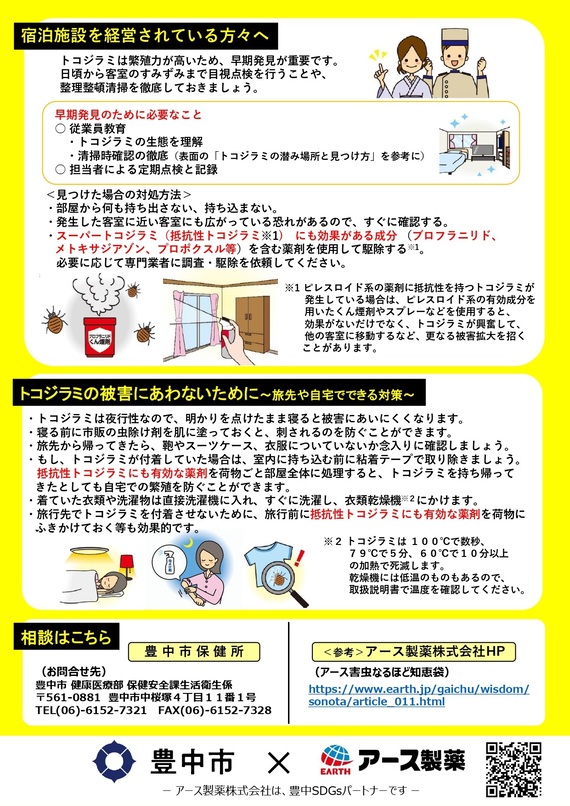

トコジラミは戦後の殺虫剤の普及や生活環境の改善により、昭和後期にはほとんど目にすることは無くなりましたが、近年、旅行者の増加とともに大阪府内でも相談件数が増加しています。被害にあわないために、以下のリーフレットを参考にトコジラミについてしっかり学びましょう。

アース製薬株式会社リーフレット

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問合せ

健康医療部 保健安全課

〒561-0881

豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所

電話: 06-6152-7321

ファクス:06-6152-7328