カラスのことをもっと知ろう

ページ番号:357002651

更新日:2023年4月25日

私たち人間にとって、もっとも身近な野鳥とも言えるカラス。

その黒く大きな容姿と、よく知られた知能の高さから恐れられ、時には迷惑がられることもありますが、他の野生鳥獣と同じく鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により保護されている側面があり、昔から私たちの生活に密着し、共存して生きてきました。

野鳥であるカラスと一定の距離を保ちながら共存するために、今後どのように付き合っていけばいいのか、カラスの生態を理解し考えていきましょう。

カラスってどんな鳥?

日本で生息するカラスは主に2種

- 世界には40種類以上いると言われているカラスですが、そのうち日本では、都市部でよく見かけるハシブトガラスとハシボソガラスの2種が主に生息しており、それに加えて渡り鳥として飛来する3種の合計5種のカラスが確認されています。

重くて大きい脳と脳化指数

- カラスの脳は重くて大きく、鳥類の中でも突出していると言われており、動物の知性を測る指標の一つとされている脳化指数(脳の重さと体重から算出される値)は、イヌやネコよりも高いとされています。

| 動物名 | 脳化指数 |

|---|---|

| ヒト | 0.89 |

| イルカ | 0.64 |

| チンパンジー | 0.30 |

| サル | 0.25 |

| クジラ | 0.21 |

| カラス | 0.16 |

| イヌ | 0.14 |

| ネコ | 0.12 |

(出典:『カラス おもしろ生態とかしこい防ぎ方』杉田昭栄著)

タカやワシなどの猛禽類のような飛翔能力

- 翼を大きく広げ、静止したまま風に乗るような飛び方ができ、かなりの高度で飛ぶことや障害物を縫うように飛ぶことも可能です。

カラスは夫婦で生涯を行動

- 一夫一婦制で生涯を行動し、エサとりや巣作り、子育ても愛情深く夫婦で行います。

カラスは何でも食べる

- 雑食性で、基本的に何でも食べます。栄養価の高い生ごみは、カラスにとって格好のエサとなります(本来カラスは動物の屍肉や昆虫、木の実などを食べます)。

カラスは目でエサを探す

- 視覚が発達しているため、鼻ではなく、目でエサを見つけます(ごみ袋をつついて中身を確認するカラスもいます)。

カラスは会話をする

- 一般的な鳥の鳴き声は大きく分けて2種類とされています。例えば、美しい声の代名詞にもなるウグイスは、「チャッチャッ」という普段の鳴き方の「地鳴き」と、春から夏の求愛の時期に聞かれる「ホーホケキョ」という「さえずり」を使い分けています。一方、カラスは、40種類の鳴き方で仲間とコミュニケーションをとります。

- 右の表は、カラスのいろいろな鳴き方の一部です。カラスの鳴き声が聞こえたら、そのカラスが誰と、どんな会話をしているのか想像してみても面白いかもしれません。

3月から7月は繁殖期間

- 3月から7月は繁殖期間で、巣を作り卵を産み子育てを行う時期のため、親鳥の活動が活発になります。普段は人間を恐れているので、むやみに人に接近することはありませんが、この時期は卵やヒナを守るために、人に対して威嚇行動をとることがあります。

ほかにも、こんなおもしろい生態があります。

いざという時にエサを備蓄する

- 「貯食」という習性を持ち、エサが多く得られた時はいろいろな場所に隠しておき、エサが少ない時に取り出して食べます。

貝や木の実を上手に割る

- カラスは口ばしでつついても割れない貝や木の実を空中から落として割りますが、硬くて割れないクルミなどを車にひかせて割るカラスもいるようです。

いろんな遊びをするカラス

- 風に乗ったり、電線にぶらさがって大車輪をしたり、また、すべり台などの斜面を滑ったり、複数でテニスコートに集まってボール遊び(まるでテニス!)をしたりするカラスが確認されています。

なぜ都会にカラスが増えたの?

- 開発などにより本来、住んでいた山林や森林が減少したため。

- 生ごみなど栄養価の高いエサとなるものが容易に得られる。

- 公園の樹木や電柱、高い建物など、本来の生息地の森林と同じく巣づくりできる環境が存在する。

- 天敵である猛禽類が少ない。

このように、生息するための条件が整っているためカラスが集まり、これらの条件から繁殖率が高まっていることも要因と考えられています。

カラスは人を襲う?

- 「道を歩いていただけなのに、突然カラスが襲ってきた!」という話を聞いたことがありますが、カラスは本当に人間を襲う生き物なのでしょうか。先述したように、人間はカラスにとって大きく怖い存在であり、普段はむやみに人を襲うことはありません。

- ただし、子育て時期の4月から7月は親鳥の警戒心が強くなるため、私たちが知らずに巣やヒナに近づいてしまうと、自分の子どもに危険が及ぶと感じ、威嚇行動をとることがあります。

- 威嚇の最終段階として、背後から頭上すれすれをめがけて飛ぶ「おどし飛行」をすることがあります。この際にカラスの足が頭をかすめることがありますが、クチバシで突くことはありません。

警告行動のレベル

カラスは威嚇行動を起こすまでに、さまざまな信号を出して私たちに警告しています。

| レベル | カラスの行動 |

|---|---|

| レベル1 | 高い所からガァガァと大声で鳴き、頭上を飛び回る。 |

| レベル2 | 電線や木の枝をつついたり、カチカチ音を鳴らして枝葉を落とす。 |

| レベル3 | 背後から近づき、頭上を低空飛行する(威嚇行動)。 ※この時に足が当たることがありますが、口ばしで攻撃することはありません。 |

威嚇行動から身を守るために

カラスのヒナ

子どもを守りたいという親心は、人もカラスも同じです。

カラスが神経質になる時期は数週間ですので、もし子育て中のカラスがいる場合は、決して近づかずに遠くから見守るようにし、やむを得ず巣の近くを通る時は次のことを心がけてください。

- 帽子、傘、かばんなどで頭部を守る。

- 巣をじっと見ずに、速やかに立ち去る。

- 石を投げたり、棒や腕を振り回したりしない。

子育て中は、巣やヒナに近づかないことが大切です!

(子育ての期間は約1か月から1か月半です)

被害を減らすためにできること

都市部にカラスを増やさないために

- カラスや他の野生動物への餌やりはしない(犬や猫を含む)。

- 庭木は生い茂る前に剪定する、巣の材料となるハンガーを外に置いたままにしないなど巣を作らせない。

- 庭木に果樹がある場合は、結実前にネットをかける、実がなったら早めに収穫することを心がける。

ごみ荒らしを防ぐために

- カラスのエサになる生ごみを減らす。

※詳しくは、下記の「とよなか食品ロス・ゼロハンドブック」を参考にしてください。

とよなか食品ロス・ゼロハンドブック2(PDF:1,938KB)

- ごみの収集日や時間を守り、ごみ散乱防止ネットを利用するなどして出し方を工夫する。

※詳しくは、ごみステーションのカラス対策ガイドブックをご覧ください。

ごみステーションのカラス対策ガイドブック(PDF:5,868KB)

威嚇・攻撃を受けないために

- 上記の「威嚇行動から身を守るために」を参考にしてください。

糞・尿害など、その他の被害から身を守るために

- 防除グッズ(不要になったCD、テグス、カラスの模型、目玉風船、防鳥ネットなど)を活用する。

- 鏡や懐中電灯などで光を当てて追い払う。

カラスは知能が高いため、しばらくすると慣れてしまう可能性があります。

これらの対策を組み合わせながら、さまざまな工夫を続けることが大切です。

市による取組み

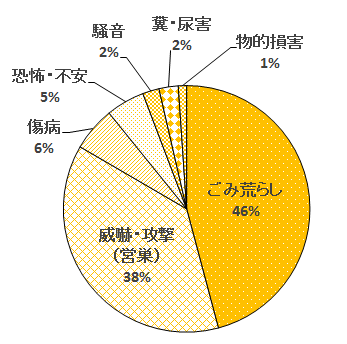

平成28年度カラス被害別相談割合

- 市ではこれまでに、カラス被害の対策として、生ごみの午前中収集およびごみ散乱防止ネットの貸出しを実施してきました。また、効果的なカラス対策を研究するため、市内におけるカラスのねぐら調査を実施するとともに、カラス被害の内容別集計および被害分布図を作成し、被害の実態把握に努め、近隣都市など67自治体にカラス被害対策に関するアンケート調査を行いました。

- これらの結果を踏まえ、市民のみなさまからお困りの意見が多い、カラスの「ごみ荒らし」と「威嚇・攻撃」による被害を抑制するため、これまでの対策に加え、網目を細かくした2種類のサイズ(2m×3m、3m×4m)のごみ散乱防止ネットの貸出し、人通りが多く極めて危険性が高いと判断される場所でのカラスの巣の撤去、ごみステーションのカラス対策ガイドブックの配付など、カラスの被害対策に取り組んでいます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問合せ

環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係

〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)

電話:06-6843-4141

ファクス:06-6845-5813