サクラ等を枯らす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の発生が市内で初めて確認されました

ページ番号:641561318

更新日:2024年8月9日

!ご注意ください!

クビアカツヤカミキリは、サクラやモモ、ウメなど主にバラ科の樹木に寄生し、枯死させる恐れのある昆虫です。

全国で被害が拡大しており、大阪府内では平成27年(2015年)ごろに南河内地区から被害の広がりを確認し、最近では北摂地区でも発生したため警戒していましたが、令和6年(2024年)6月11日に豊中市南部のサクラにて市内で初めて確認されました。

発見した場合は直ちにご報告をお願いします

成虫(生死を問わず)や幼虫の進入跡であるフラス(注1)を見つけた場合は、直ちに公園みどり推進課(06-6843-4141)までご連絡下さい。

もしくは、電子申し込みシステムからのご報告はこちらからお願いします。

また、成虫を見つけた場合は、被害の拡大を抑えるため、できるだけハンマー等で叩いたり踏み潰すなどして駆除してください。

なお、特定外来生物は、生きたままの持ち運びや飼育などが法律により禁止されています。

クビアカツヤカミキリとは

- 中国、朝鮮半島、ベトナムなどに生息するカミキリムシの一種です。平成30年(2018年)1月に特定外来生物に指定されました。

- 成虫は、体長が2~4センチ程度で、全体に黒く光沢があって、頭部の下(前胸の一部)が赤く突起があり、ジャコウのような匂いを放つのが特徴です。

- 5月から8月にさなぎから羽化した後、サクラ、モモ、ウメなどバラ科の樹木に寄生し、幹や主枝にある樹皮の割れ目に産卵します。

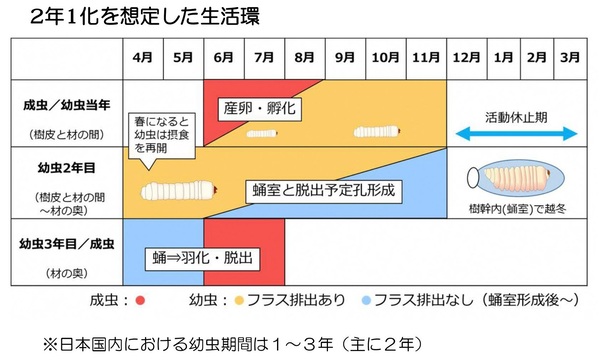

- 幼虫の活動時期は3月から10月で、この間に樹木から木くずとフンが混じったうどん状のフラス(注1)が出ます。

- 幼虫は樹木の内部で2~3年かけて成長し、さなぎになります。

- 6月から8月ごろに羽化し、成虫になるとすぐに繁殖行動に移ります。

- 成虫は越冬せず、発生した年には死んでしまいます。

クビアカツヤカミキリの成虫

(注1)フラスが発生した状態

写真:大阪府立環境農林水産総合研究所HPより引用

クビアカツヤカミキリ被害対策の手引書より抜粋

参考資料

クビアカツヤカミキリについてのリーフレット(大阪府立環境農林水産総合研究所)(PDF:1,267KB)

クビアカツヤカミキリ被害対策の手引書(大阪府立環境農林水産総合研究所)(PDF:1,290KB)

クビアカツヤカミキリ簡易駆除方法(大阪府みどり環境課)(PDF:158KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()