睡眠と休養

ページ番号:466073714

更新日:2025年8月8日

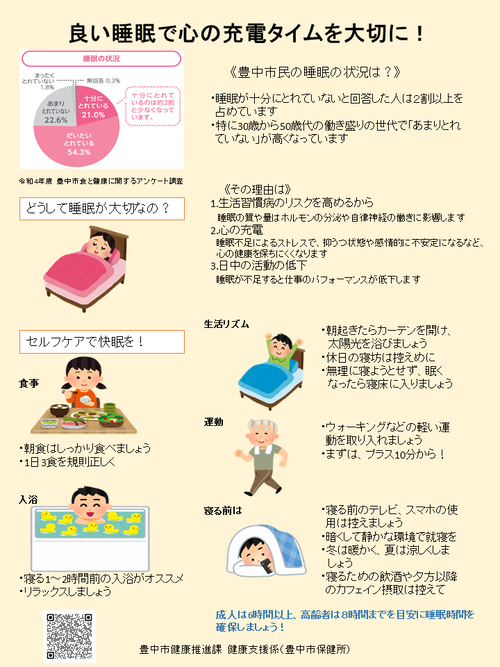

豊中市では、令和6年3月豊中市健康づくり・食育推進計画を作成するにあたり、令和4年10月にアンケート調査を実施しました。

休養分野の指標となる睡眠の状況をみると、睡眠がとれている人は7割以上を占める一方で、睡眠が十分にとれていない人が2割以上となっています。年代別では30歳代から50歳代で「あまりとれていない」が高くなっています。

良い睡眠を確保し健康寿命を延ばしましょう

睡眠の量 (睡眠時間)や質 (睡眠休養感) の不足は、ホルモンの分泌や自律神経の働きに影響を及ぼし、糖尿病・高血圧・心疾患・認知症・うつ病などの疾患のリスクを高めます。 また、ストレス時に備えるホルモンが過剰に分泌され、抑うつ状態や感情的に不安定になるなど、心の健康を保ちにくくなるほか、仕事のパフォーマンスが低下します。

厚生労働省が、良い睡眠のための生活習慣、環境整備や睡眠障害の予防について、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を作成しています。

必要な睡眠時間は、年齢によって変化することについて、脳波を用いて調べた研究結果です。15歳前後では約8時間、25歳で約7時間、45歳では約6.5時間、65歳では約6時間というように、成人後は20年ごとに30分程度の割合で夜間の睡眠時間が次第に減少します。

個人差を踏まえつつ、日常的に量(睡眠時間)・質(睡眠休養感)ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持しましょう。

高齢者

高齢者は、長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が 8 時間以上にならないようにして、日中を活動的に過ごすことを奨めてい ます。

・長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。

・食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

・長い昼寝は夜間の睡眠を妨げるため、午後3時までに20分から30分程度の昼寝で活動的に過ごす。

高齢者の睡眠のとり方には注意が必要で、不足してもとりすぎても認知症を招きます。

・9時間以上の長時間の睡眠は、睡眠の質を低下させ認知症(アルツハイマー病)の発症リスクを高めることが報告されています。

・アルツハイマー病の原因といわれるアミロイドβなどの脳の老廃物は、深い睡眠時に効果的に排出されます。

・高齢期は「遅寝、早起き」くらいを目ざしましょう。

米国の調査で65歳以上の高齢世帯では、床上時間が長く(8時間以上)、かつ睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)が欠如している場合に、死亡リスクが増加することが示されています。床上時間が6.7時間未満の死亡リスクが最も低く、床上時間が8時間以上は最も死亡リスクが高くなっています。

成人

成人は、 6時間以上の睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高めるように生活習慣や環境整備に配慮するとともに、睡眠障害等の可能性にも留意することを奨めています。

・適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保する。

・食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

・睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要であるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

こども

こどもは、年齢に応じた睡眠時間を確保し、朝は太陽の光を浴び、朝食をしっかり食べ、日中はしっかり運動して、夜ふかしの習慣化を避けることを奨めています。

・小学生は9時間から12時間、中学生・高校生は8時間から10時間を参考に睡眠時間を確保する。

・朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜更かしの習慣化を避ける。

豊中市睡眠パンフレット「良い睡眠で心の充電タイムを大切に!」(PDF:502KB)

大切なのはセルフケアです

良い睡眠を手に入れるためにはセルフケアが大切です。環境や生活習慣を見直し、今日から実践していきましょう。

環境づくり

≪光≫

・できるだけ暗くして眠りましょう。

・スマホやタブレットは寝室に持ち込まないようにしましょう。

・起床時や日中はできるだけ日光を浴びて下さい。

≪音≫

・静かな環境で就寝しましょう。

≪温度≫

・就寝の1から2時間前に入浴し体を温めてから寝床に入りましょう。

・夏はエアコンなどを用いて、夜間を通じて寝室を涼しく維持することが重要です。

・冬は寒さで心疾患や脳卒中の発症を予防するため、室温を18℃以上に維持しましょう。

生活習慣

≪適度な運動習慣を身に着ける≫

・ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、寝つきを良くし、睡眠休養感を高めます。

・日中もしくは就寝2時間前までの運動が睡眠改善には有効です。

≪「寝だめ」に注意!睡眠リズムを整える≫

・平日の睡眠不足を休日に取り戻そうと「寝だめ」をしていませんか?これは慢性的な睡眠不足と頻回に体内時計のずれが生じることにより健康に悪影響を及ぼし

ます。

・休日に長時間の睡眠が必要な場合は、平日の睡眠時間が不足しているサインです.平日に十分な睡眠時間を確保できるように睡眠時間を見直しましょう。

≪しっかり朝食を摂り夜食を控える≫

・朝食を食べないと体内時計にずれが生じ、睡眠不足になりやすくなります。

・就寝前の夜食も、体内時計を狂わせ睡眠休養感や睡眠の質を低下させます。

≪リラックスが大事≫

・スムーズな入眠には、リラックスして脳の興奮を鎮めることが大切です。

・寝床につく少なくとも1時間前には、家事や勉強に追われずリラックスしましょう。

≪その他≫

・なかなか寝付けない時は、一旦寝床から離れて静かな暗めの部屋で眠気が訪れるまでゆっくり過ごしましょう。

.

嗜好品

≪カフェイン≫

・カフェインは寝つきの悪化や中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる恐れがあります。

・カフェインは1日400ミリグラムまでに抑え、夕方以降の摂取を控えましょう。

(ドリップコーヒーなら1日4杯・700ccまでです)

左の表は、飲料中のカフェイン量を示しています。

カフェインは覚醒作用があり、寝つきの悪化、中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる可能性があります。カフェインの代謝には個人差があり、血液中の濃度が半分になるのは3時間から7時間とばらつきがあります。

400mgを超えるカフェインを摂取することは、1日のどの時点であっても睡眠に悪影響を与える可能性があります。

また、夕方以降のカフェインの摂取は控えることが推奨されます。

≪アルコール≫

・アルコールは、睡眠後半の眠りの質を悪化させ、飲酒量が増えると中途覚醒の回数が増えます。

・習慣的な寝酒は、睡眠の質の悪化につながります。

≪ニコチン≫

・睡眠前の喫煙は、寝つきの悪化や中途覚醒の増加、睡眠の質の低下をもたらします。

・受動喫煙も睡眠に悪い影響を及ぼすことがわかっています。

妊娠・子育て・更年期と睡眠

≪月経の影響≫

・月経周期に関連した睡眠変化は多くの女性が経験し、女性ホルモンの影響で睡眠が浅くなったり、日中の眠気が強まったりします。

・この睡眠変化は、特に月経前に不調を来たしやすい人でより顕著にあらわれやすいと考えられています。

・月経周期を自身で記録し、睡眠変化が起こりやすい時期を把握することが役立ちます。 日頃の睡眠環境や生活習慣、嗜好品のとり方を見直してみましょう。

月経周期に関連した女性ホルモンの変動と睡眠変化を示しています。エストロゲン優位な卵胞期と比較して、プロゲステロン優位となる黄体期は睡眠が浅くなり、日中の眠気が強まります。

特に月経前に心身の不調を来たしやすい方は、より顕著に現れやすいと考えられています。

≪妊娠中≫

・妊娠中8割の妊婦さんは、睡眠が不安定になり昼間の眠気、疲労感、イライラ、集中力の低下を経験します。

・ホルモンの分泌が大きく変動し、眠りに影響が出ることを知り、心配しすぎないようにしましょう。

・気分転換をして心身をリラックスし、お腹が大きくなるのに合わせて、寝やすい体勢をみつけましょう。

≪子育て中≫

・授乳と夜泣きへの対応で養育者の睡眠も細切れになりますが、睡眠を確保することは心身の健康を守るために重要です。

・赤ちゃんは、生後数週間経過すると徐々に大人の睡眠・覚醒リズムに近づきます。睡眠・覚醒リズムを助けるために、夜は部屋を暗くし、朝になったら部屋を明

るくしましょう。

≪更年期≫

・男女とも更年期は、不眠症をはじめとした睡眠障害が増加するといわれています。

・更年期の不眠症状は、更年期症状の治療により改善・軽減する可能性がありますので、まずは医師に相談してみましょう。

睡眠不足をチェックしましょう

睡眠リズムラボ 3DSSチェックシートで、あなたの睡眠習慣をチェックしてみましょう。

チェックシートによる睡眠型診断であなたに合ったアドバイスを参考にして、睡眠環境を整える、生活習慣を見直すなど、できる事から始めてみましょう。

睡眠障害について

環境や生活習慣の見直しを実践しても改善が見られず、日中の生活に影響を及ぼしている場合は、睡眠障害の可能性があります。 睡眠障害には、多種多様な病気がありますので、 一人で悩まず早めにかかりつけ医や専門医に相談しましょう。

生活を見直しても解決せず、しんどくなった方へ

どこに相談すればいいのかわからない、あるいはこころがしんどいなと思ったとき、

また受診する必要があるのかわからない等、一人でお困りの場合は保健所にも相談窓口があります。

役立つリンクはこちらからご覧ください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問合せ

健康医療部 健康推進課

〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所

電話:06-6152-7381

ファクス:06-6152-7328