依存症(アルコール・薬物・ギャンブル等)について

ページ番号:178615230

更新日:2025年7月11日

依存症とは

特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になること、つまり自分ではコントロールができなくなり、日常生活に支障をきたすようになる状態をいいます。

人が依存する対象は様々ですが、代表的なものに、アルコール・薬物・ギャンブル等があります。

依存症には、大きく分けて2種類あります。「物質への依存」と「プロセスへの依存」です。

アルコールや薬物などの使用をコントロールできなくなる「物質の依存」と、ギャンブル等インターネット、買い物などの行為や過程にのめりこんでしまう「プロセスへの依存」があります。

ここに記載した以外にも様々な対象や種類の依存症があります。一種類への依存症もあれば、同時にいくつもの対象に依存している場合もあります。これらを総称して、「依存症」と表現しています。

依存症についてもっと知りたい方へ 厚生労働省(外部リンク)

依存症の理解を深めるための普及啓発リーフレット 厚生労働省(外部リンク)

おおさか依存症ポータルサイト(外部リンク)

依存症はやめたくてもやめられない状態となる病気です

ある特定の物質の摂取や行為をくりかえすことによって、脳の状態が変化し、自分で自分の欲求をコントロールできなくなってしまいます。だんだんと依存対象が第一になってしまい、日常生活の中で優先しなければいけない色々な活動がおろそかになっていきます。その結果自分や家族の健全な社会生活に悪影響を及ぼしてしまいます。 依存症の診断には専門的な知識が必要ですが、ご本人やご家族が苦痛を感じていないか、生活に支障が出ていないかという点が大切な点です。

例えば、

・睡眠や食事がおろそかになり、本人の健康を害する。

・嘘をついて、家族との関係を悪化させる

・仕事や学校を休みがちになり、続かなくなる

・隠れて借金をしたり、お金を工面するために手段を選ばなくなる

どうしてやめられないのですか?

依存症はコントロール障害(自分の意志でやめられない病気)になってしまっているからです。周囲がいくら責めても、本人がいくら反省や後悔をしても、また繰り返してしまうのは脳の問題なのです。決して「根性がない」とか「意思が弱いから」ではありません。脳が効果を求めてエスカレートしているため、本人がやめたいと思ってもどうにもならないのです。

依存症は、条件さえそろえば、誰でもなる可能性があり、特別な人だけがなるわけではないのです。

<脳の仕組み>

アルコールや薬物を摂取すると、脳内ではドーパミンという快楽物質が分泌されます。この快楽物質が脳内に放出されると、中枢神経が興奮し、それが快感・よろこびにつながります。この感覚を脳が報酬(ごほうび)と認識すると、その報酬を求める回路が脳内にできあがります。ギャンブル等で味わうスリルや興奮といった行動でも、同じように脳の中で報酬を求める回路が働いているのではないかと言われています。

脳内に報酬を求める回路が出来上がり、アルコールや薬物等を体に取り込む行動が習慣化されると、快楽物質が強制的に分泌されることが繰り返され、次第に喜びを感じる中枢神経の機能が低下していきます。快感・よろこびが感じにくくなるにつれ、以前のような強い快感やよろこびを得ようと、ますますアルコールや薬物の量が増えていきます。そうするとますます快感・よろこびは感じにくくなり、焦燥感や不安、物足りなさばかりが増していく、という悪循環に陥っていきます。

依存症からの回復

依存症になると、依存対象をほどほどでやめられなくなるといわれています。しかし、様々な助けを借りながら、やめ続ける生活を続ければ、依存対象に頼らない生き方をしていくことが可能で、問題のない社会生活を営むことができます。正直に自分の気持ちを言える場所があることや、孤立しないことが大切です。もし、回復途上で、やめ続けることに失敗したときは、そこからまたやめ続けることを再開することも大切です。依存症は誰でもなる可能性のある病気であり、決して恥ずかしいものではありません。本人や家族だけで抱え込まないで、早めに専門の機関に相談しましょう。

周りに、依存症かも…という人がいたら

依存症は、欲求をコントロールできなくなる病気です。本人は自覚がなく気付かないため、何度も気持ちだけでコントロールしようとして失敗します。そのため周囲がいくら本人を責めても問題は解決しません。叱責や処罰だけでは、むしろ状況を悪化させてしまいます。

本人が回復の必要性を自覚するまでには時間がかかることも多いため、まずは、周囲の方が 専門の機関に相談して適切なサポートの仕方を知ることから始めましょう。

関連リンク

相談窓口

ご本人でもご家族でも、一人で悩まず、ご相談ください。

豊中市保健所 医療支援課 精神保健係

相談時間

月曜から金曜 午前9時から午後5時15分(祝日及び年末年始を除く)

電話:06-6152-7315

大阪依存症ほっとライン (SNS相談)

右記QRコードを読み取るか、LINEアプリからID(@118fxlsm)で検索してLINE公式アカウントに友達登録してからご利用ください。

相談時間

毎週水曜・土曜・日曜 午後5時30分から午後10時30分

※最終受付は、午後10時

大阪府こころの健康総合センター

相談時間

・月曜から金曜 (祝日を除く)午前9時から午後5時45分

・第2・4土曜 午前9時から午後5時30分

電話:06-6691-2818

依存症相談拠点一覧

依存症対策

豊中市メンタルヘルス計画

・豊中市メンタルヘルス計画(内部リンク)

本市では、平成29年(2017年)3月に策定した第1期豊中市メンタルヘルス計画において、アルコール依存症の予防から早期発見、早期治療、回復支援を重点課題として取り組んできました。令和6年(2024年)3月に策定した第2期豊中市メンタルヘルス計画では、「依存症対策」を基本施策の柱の一つとして、取り組みます。

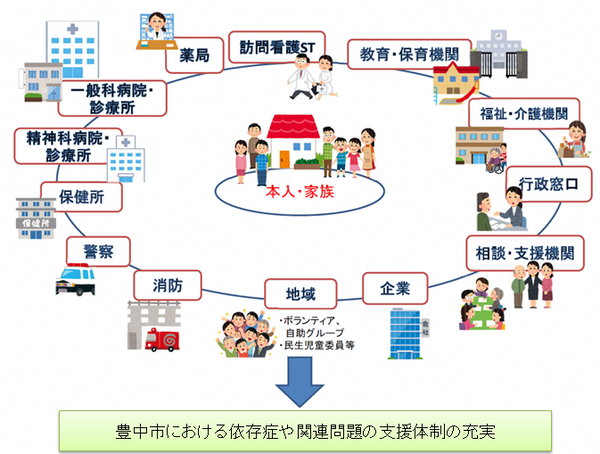

豊中市依存症対策推進ネットワーク

市では、依存症に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期介入を推進し、治療・回復にあたっては医療だけではなく長期にわたる周囲の理解とサポートや自助グループ・民間支援団体や障害福祉サービスなど、地域の理解と支援が不可欠です。依存症の予防及び依存症の本人や家族などが自分らしく健康的に暮らすため、関係者がそれぞれの強みを活かしながら、 連携して施策を推進していきます。

ネットワークの主な取組み

- 依存症に関連する情報共有(情報収集、発信)

- 依存症関連問題への支援にかかる連携の推進

- 依存症関連問題への対応力の向上(研修等開催)

など、多機関多職種による連携・協働を推進します。

事務局

豊中市保健所 医療支援課 精神保健係

支援者向け研修会等

現時点で研修会の予定はありません。

開催が決定次第、当ホームページや広報とよなかなどでお知らせいたします。