介護サービスの利用のしかた

ページ番号:850374401

更新日:2025年7月3日

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業では、65歳以上のすべての人を対象に、住み慣れた地域で暮 らしていくことができるように、介護予防の取組みを行っています。

介護予防・日常生活支援総合事業についてはこちらをご覧ください

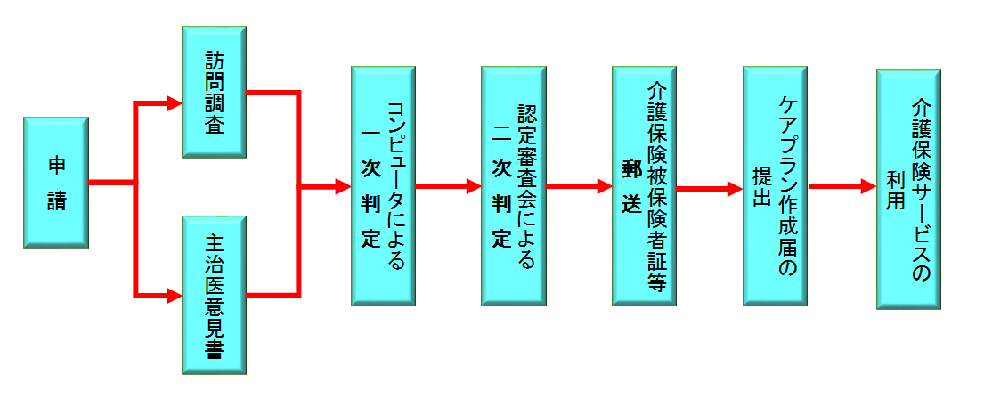

認定申請から介護保険サービスを利用するまでの流れ

1.申請する

申請窓口:長寿安心課(第二庁舎1階)

※庄内出張所、新千里出張所でも申請書の受取・提出は可能です。

申請者:本人または家族。地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設による代行申請も可能

お住まいの地域によって、担当する地域包括支援センターが変わります。

こちらより検索いただき、電話で申請代行をお願いすることができます。

申請時に必要なもの

1.要介護・要支援認定申請書

申請書は、各種窓口にあります。

※オンライン申請の場合は、介護保険被保険者証の添付は不要です。

2.介護保険被保険者証

※介護保険被保険者証がない場合は、添付なしでも申請いただけます。

※お送りいただいた介護保険被保険者証は受付印を捺し、住民票上のご住所にお送りいたします。対象者宅で受け取れない事情がある場合は保険相談課で送付先を変更するか、郵便局で転送手続きを行ってください。

保険相談課

電話:06-6858-2301

郵便局

3.健康保険被保険者証の写し等(65歳未満の場合)

資格確認書など、資格情報がわかるもの

介護保険主治医意見書問診票

主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定・要支援認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。

申請後に豊中市から申請書に記載のある主治医へ、主治医意見書の依頼をします。

日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えいただき、申請書に記載をした主治医へ直接ご提出下さい。

主治医意見書問診票は、各種申請窓口で入手していただくか下記よりダウンロードをお願いします。

2.要介護認定

(1)訪問調査と主治医の意見書

訪問調査

心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。

訪問調査員は、自宅や入院先、入所先までお伺いします。

主治医意見書

豊中市の依頼により、本人の主治医(かかりつけ医)に心身の状況について意見書を作成してもらいます。

(2)一次判定(コンピュータ判定)

訪問調査の結果や主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行います。

(3)二次判定(介護認定審査会の審査・判定)

「一次判定」の結果や「訪問調査」の特記事項と「主治医意見書」をもとに、どの程度介護が必要なのか審査・判定をします。

審査会は、保険・医療・福祉の専門家による合議体により行います。

3.認定結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。住民票上のご住所にお送りいたしますので、対象者宅で受け取れない事情がある場合は保険相談課で送付先を変更してください。

保険相談課

電話:06-6858-2301

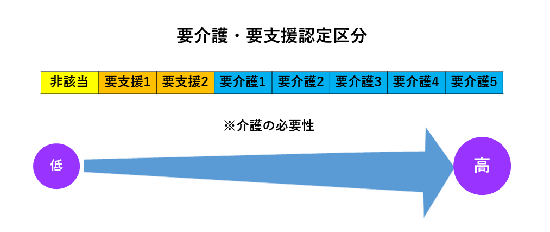

要介護・要支援認定区分に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の支給限度額などが違います。

また、所得に応じて利用者負担額が変わります。

認定結果が非該当(自立)の方が利用できる介護予防事業について

認定結果が非該当(自立)となった場合も、リハビリや体操などの介護予防事業を受けることができます。

リハビリテーション専門職訪問(地域リハビリテーション活動支援事業)

認定申請区分によって、認定結果の有効期間が変わります。

| 申請区分 | 有効期間 |

|---|---|

| 新規申請 | 3か月~12か月 |

| 更新申請 | 3か月~48か月 |

| 区分変更申請 | 3か月~12か月 |

4.ケアプラン作成を依頼する

介護保険サービスを利用するためにはケアマネジャーによるケアプランの作成が必要です。

ケアマネジャーの紹介は、各地域包括支援センターで行っています。

担当地域包括支援センターを下記より検索していただき、お電話でご相談ください。

自身でケアマネジャーを探される場合は、下記より検索いただけます。

ケアマネジャーとは

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者です。

要介護・要支援認定区分に応じて、利用できるサービス

認定結果が要支援1・2の方が利用できる介護保険サービスについて

認定結果が要介護1から5の方が利用できる介護保険サービスについて

お問合せ

福祉部 長寿安心課 介護認定係

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階

電話:06-6858-2833

ファクス:06-6858-3611